Die Menge des von der Weltökonomie jährlich

ausgestoßenen Kohlendioxids beträgt

ungefähr das Doppelte dessen, was die

Ökosysteme (Meere, Boden, Vegetation)

aufnehmen können. Der Überschuss

sammelt sich in der Atmosphäre, verstärkt

den natürlichen Treibhauseffekts und

verursacht damit eine Erwärmung der Oberfläche

des Planeten. Das Phänomen begann mit

der industriellen Revolution und dem Aufstieg

des Kapitalismus. Hauptursachen sind die Verbrennung

fossiler Energieträger (Kohle, Öl,

Erdgas) und die Veränderungen in der

Bodennutzung (Abholzungen, Pflugbearbeitung

und so weiter). Die erste dieser Ursachen

ist mit der Explosion der Zahl der PKWs seit

den 50-er Jahren die wichtigste geworden.

Mehr als 75% der historischen Verantwortung

für den Klimawandel liegt bei den entwickelten

Ländern, aber die Emissionen der Entwicklungsländer

steigen rapid (vor allem in den größeren

Ländern wie Indien, China, Brasilien)

(siehe Abb. 1). Spezialisten zufolge sollten

wir den Anstieg der Temperatur der Erdoberfläche

verglichen mit der vorindustriellen Zeit auf

2°C begrenzen [1], da es sonst zu ernsten

Folgen für die Ökosysteme und die

Menschheit (vor allem die Länder des

Südens und die Armen allgemein, so das

IPCC [2]).

|

Abbildung

1: Historische Verantwortung der verschiedenen

Ländergruppen für den Klimawandel.

Berechnung der zwischen 1870 und 2000

emittierten Kohlenstoffvolumina nach Weltregionen.

Von unten nach oben : Europa, Nordamerika,

Ozeanien (inkl. Japan, Australien, Neuseeland),

Osteuropa, Mittel- und Südamerika,

„zentralgeplantes“ Asien (inkl.

China), Fernost (inkl. Indien und Südkorea),

Nahost und Afrika. Das aktuelle Emissionsvolumen

liegt bei 8 Gigatonnen Kohlenstoff (28,8

Gigatonnen CO2) pro Jahr.

Quelle: Oakridge National Laboratory |

Um das volle Ausmaß der Aufgabe zu

verstehen, sollte uns klar sein, dass diese

Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2°C

derzeit nicht mehr durch Aktivitäten

der entwickelten Länder alleine erreicht

werden kann: Selbst im hypothetischen Fall,

dass sie ihre gesamten Emissionen augenblicklich

auf Null bringen, die Entwicklungsländer

aber keine Maßnahmen ergreifen würden,

könnte der Anstieg trotzdem 4° bis

5°C in einem Jahrhundert erreichen, eine

Temperaturdifferenz die dem Abstand unserer

Epoche von der letzten Eiszeit entspricht.

In einer gigantischen Umkehr des kapitalistischen

„Fortschritts“ droht die menschliche

Rasse in eine Situation zu kommen, die sie

nie zuvor gesehen hat und deren Konsequenzen

man zumindest als ungeheuerlich bezeichnen

müsste.

Physikalische Grenzen und soziale Gesetze

Mehr als 20 Jahre wurden die

Warnungen überhört. Heute ist es zu

spät, um den Klimawandel zu verhindern:

Er hat bereits begonnen, und seine Auswirkungen

werden noch auf Jahrhunderte hinaus zu spüren

sein. Die Frage lautet lediglich: Wie kann man

den Schaden begrenzen? Eine Antwort ist nur

im Rahmen unabänderlicher physikalischer

Gesetzmäßigkeiten möglich. Klimamodelle

zeigen, dass der einem Temperaturanstieg von

2°C entsprechende Anteil von Treibhausgasen

in der Atmosphäre etwa 450 bis 500 „Millionstel

Volumenteilen CO2-Äquivalenten –

ppmv CO2eq“ [3] betragen würde. Die

obere Grenze wäre etwa das Doppelte der

Konzentration vor 1780.

Die heutige Konzentration aller

Gase zusammengerechnet bringt uns mit 465 ppmv

CO2eq (davon 370 ppmv für CO2 alleine)

bereits in die Gefahrenzone. Und der Anstieg

scheint sogar noch dramatisch zuzunehmen. [4]

Um die Temperatur des Globus wieder zu stabilisieren,

muss der Anteil der betreffenden Gase in der

Atmosphäre so schnell wie möglich

stabilisiert werden. Angesichts ihrer Lebensdauer

und insbesondere der thermischen Trägheit

der Ozeane [5] wird es nicht ausreichen, die

Emissionen nur zu stabilisieren; sie müssen

vielmehr reduziert werden, und zwar drastisch

und sehr schnell.

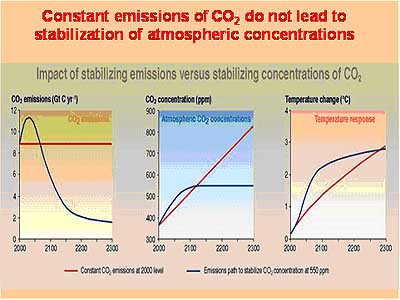

Die Abbildungen unten zeigen

diesen Zusammenhang zwischen der zeitlichen

Entwicklung von Temperatur, Konzentration und

Emission für eine Stabilisierung nur des

CO2-Gehalt bei 550 ppmv. Wegen des Vorsorgeprinzips

und bei Berücksichtigung aller Treibhausgase

sollte als Ziel die Stabilisation bei 450 ppmv

CO2eq angestrebt werden, um Ungewissheiten des

Klimasystems zu berücksichtigen. Nach dem

Stern-Report [6] erfordert dieses Ziel, dass

die Emissionen von derzeit 42 Gigatonnen weltweit

pro Jahr in zehn Jahren ihr Maximum erreichen

und dann um mindestens 5% jährlich fallen

müssen, was bis 2050 eine Reduktion um

75% gegenüber 1990 bedeuten würde.

Eine Stabilisierung bei 550 ppmv (der oberen

der beiden Grenzen) würde ein Maximum in

20 Jahren und dann einen Rückgang von 1

bis 3 Prozent jährlich erfordern –

es gäbe dann aber schon ein 50%-iges Risiko,

die angestrebte Grenze des Temperaturanstiegs

von 2°C zu überschreiten. In jedem

Fall müssen die jährlichen Emissionen

im Laufe des Jahrhunderts auf 5 Gigatonnen CO2eq,

also auf ein Achtel, gesenkt werden.

Das bedeutendste Treibhausgas

ist Kohlendioxid (CO2). Da dieses Gas unvermeidliches

Produkt jeder Verbrennung ist, lassen sich die

Emissionen nicht so leicht wie bei anderen Schadstoffen

senken, die wie Schwefel aus dem Rauch herausgefiltert

werden können. [7] Ist es trotzdem möglich,

solche drakonischen physikalischen Grenzen einzuhalten,

ohne die Menschheit um Jahrhunderte zurückzuwerfen?

Um Panikreaktionen, Vogel-Strauß-Reflexe

und andere Formen irrationalen Verhaltens (aus

denen reaktionäre Kräfte nutzen ziehen

könnten) zu vermeiden, ist es extrem wichtig

einzuhämmern, dass die Antwort auf technisch-wissenschaftlicher

Ebene lautet: Ja. Ja, der Kampf gegen Energieverschwendung,

für Steigerung der Energieeffizienz, für

Ersetzung fossiler Energiequellen durch erneuerbare

Quellen sowie der Schutz der Böden und

der Wälder erlaubt es, die Herausforderung

zu meistern.

Wegen der Wichtigkeit der Verbrennungsvorgänge

steht die Energiefrage im Mittelpunkt der Debatte.

Tatsächlich beträgt der auf die Erdoberfläche

auftreffende Energiefluss der Sonne das 7000-

bis 8000-fache des Weltenergieverbrauchs –

und das noch für mindestens 5 Milliarden

Jahre. Ein Tausendstel dieses Energieflusses

könnte mit der heutigen Technik in nutzbare

Energie umgewandelt werden. Dieses technische

Potenzial wird mit dem wissenschaftlichen Fortschritt

(entsprechende Ressourcen vorausgesetzt) noch

zunehmen. Das bedeutet nicht, dass es keine

Probleme gäbe, dass es „genügen“

würde, einfach alle fossilen Brennstoffe

durch erneuerbare Quellen zu ersetzen. Mit einem

kurzfristigen Übergang wären zahllose

Schwierigkeiten verbunden. Auf längere

Sicht würde die Nutzung der Solarenergie,

da sie eine verteilte Energiequelle ist, einen

hohen Grad von Dezentralisierung, also sozialer

Beteiligung und kollektiver Verantwortung erfordern.

Veränderungen sind vor

allem beim individuellen Lebensstil der wohlhabenderen

Teile der Gesellschaft, vor allem in den entwickelten

Ländern, erforderlich, die ökologisch

nicht tragfähige Technologien in einem

Ausmaß benutzen, das nicht auf die gesamte

Menschheit verallgemeinert werden kann. Aber

diese erforderlichen Veränderungen sind

nicht gleichbedeutend mit einer „Regression“

[einem historischen Rückschritt –

d.Üb.]. Wenn das Klima in sozialer Gerechtigkeit

gerettet wird, kann dies eine bessere Lebensqualität

für die breite Mehrheit der Bevölkerung

bedeutet, sogar in den „reichen Ländern“.

Der beängstigende Charakter

des Klimawandels beruht auf der Tatsache, dass

die bisher durchgeführten Maßnahmen

viel zu kärglich sind. Warum das? Weil

solche Maßnahmen die Profitabilität

des Kapitals verringern, profitable Tätigkeiten

unterbinden und die mit der Energiezentralisierung

verbundene Rente [8] und Macht bedrohen, Planung

und öffentliche Initiative erfordern, eine

Verlagerung von Aktivitäten bedingen, die

Überproduktions-/Überkonsumtionsspirale

der einen und Unterkonsumtion der anderen durchbrechen

und so weiter. Dies sind ökonomische Gründe,

und damit soziale. Sie beruhen nicht auf unausweichlichen

Naturgesetzen, sondern auf sozialen Gesetzen,

die die Menschheit ändern kann.

Die Spezialliteratur charakterisiert

den Klimawandel als „anthropischen“

Ursprungs [menschengemacht – d.Üb.].

Dieser Ausdruck ist allerdings nicht ganz korrekt.

Die Erwärmung ist nicht die vergiftetet

Frucht „menschlicher Aktivität“

im Allgemeinen oder der „Technologie“

im Allgemeinen, sondern der kapitalistischen

Aktivität und kapitalistischen Technologie

(die die bürokratischen Regimes im früheren

Sowjetblock im Westlichen nur nachahmten). Sie

ist Produkt „eines Systems, das immer

mehr seinem Konzept ähnelt“, wie

es Michel Husson so wunderbar ausgedrückt

hat. [9]

Der Philosoph Hans Jonas benannte

in seinem vielgerühmten „Prinzip

Verantwortung“ als einer der ersten die

Bedeutung der klimatischen Grenzen für

die Entwicklung menschlicher Gesellschaften.

Doch verhallten seine im Jahre 1979 geschriebenen

Warnungen in diesem konkreten Punkt weitgehend

ungehört, obwohl seine Thesen im Allgemeinen

großen Einfluss hatten. [10] Aber seine

Ideologie führte Jonas dazu, das Problem

auf den Kopf zu stellen. Statt den Treibhauseffekt

als Folge des wahnsinnigen kapitalistischen

Wachstums zu sehen, meint er ein hochwissenschaftliches

und unwiderlegbares Argument gegen die „marxistische

Utopie“ gefunden zu haben. Das „Prinzip

Verantwortung“ beschuldigt die „Utopie“,

sie wolle der „Technologie“ alle

Fesseln lösen, was aus sich heraus die

Umwelt zerstören würde. [11]

Entgegen dieser These betrachtet

die marxistische Analyse den Klimawandel als

Ergebnis der Produktionsweise, die wegen ihres

rein quantitativen Ziels, der Akkumulation von

Wert, nicht nachhaltig ist. Marx weist darauf

schon zu Beginn des Kapital hin: Das ist das

Charakeristikum des Werts als historisch spezifischer

Form des Vermögens, dass er die Illusion

nährt, ein Prozess unbeschränkter

materieller Akkumulation sei möglich. Konsequenterweise

führt in dieser verallgemeinerten Warenproduktion

die „Produktion um der Produktion wegen“

zur „Konsumtion um der Konsumtion wegen“.

[12]

Die Energie-Bulimie ist eine

spezifische Manifestierung dieser Dynamik, und

die Technologien, die sie zum Einsatz bringt,

sind anders als Hans Jonas und viele andere

gesagt haben, nicht neutral: Sie wurden geschaffen,

um die Gier nach Mehrwert zu befriedigen. Der

Griff zu fossilen Brennstoffen und Nuklearenergie

ist in diesem Zusammenhang beispielhaft. Ihre

Verwendung ist nicht Ergebnis eines technologischen

Automatismus sondern eine Entscheidung zugunsten

von Energiequellen, die man sich aneignen kann,

weil diese eine Rente, das heißt einen

Superprofit abwerfen.

Wenn der von Edmond Becquerel

1839 entdeckte photovoltaische Effekt (die Erzeugung

eines elektrischen Stroms in bestimmten Halbleitermaterialien

beim Auftreffen von Licht) nie Gegenstand systematischer

Entwicklung war, dann hauptsächlich, weil

man sich Solarenergie nicht so einfach aneignen

kann wie Kohle oder Ölfelder. Heute, nach

zweieinhalb Jahrhunderten eines auf fossile

Energiequellen gestützten Kapitalismus,

ist deren Verwendung völlig antagonistisch

zur rationalen Regulierung des Materialaustauschs

zwischen Mensch und Natur (die Marx als „die

einzig mögliche Freiheit“ bezeichnet)

geworden.

Durch den Klimawandel scheint

die Natur selbst uns klar machen zu wollen,

dass die zwingende Notwendigkeit dieser rationalen

Regulierung ein Hauptgrund zum Aufgeben dieser

Produktionsweise geworden ist. Wir wollen feststellen,

dass die seit zwei Jahrhunderten beobachtete

relative Verringerung der Energie- und Kohlenstoffintensität

der Ökonomie (d.h. die zur Produktion einer

Einheit des BSP erforderlichen Menge an Energie

oder Kohlenstoff) nichts an dieser Notwendigkeit

ändert: Sie ist mehr als ausgeglichen worden

durch die absolute Ausweitung der Produktion.

Das dahinter stehende Gesetz ist wohlbekannt:

Um den tendenziellen Fall der Profitrate auszugleichen,

muss der Kapitalismus ständig neue Regionen

erobern, neue Bedürfnisse schaffen, neue

Märkte öffnen.

Der Wahnsinn des Wachstums

wird, wenn man ihm freie Bahn lässt, das

letzte Barrel Öl und die letzte Tonne Kohle

verfeuern. Zu hoffen, die Schädigung der

Umwelt könnte aufhören, wenn diese

Ressourcen „erschöpft“ sind,

würde sich als Fehler erweisen: Die kapitalistische

Akkumulationsdynamik würde, wenn sie gezwungen

ist, auf fossile Energiequellen zu verzichten

[13], ganze Regionen der Welt in ökologische

Wüsten verwandeln, um in gewaltigen Monokulturen

Biotreibstoffe zu produzieren oder wo immer

möglich Atomkraftwerke zu errichten. Das

ITER-Projekt [14] stellt nur, wie Jean-Paul

Deleage et al. [15] es beschreiben, den letzten

Avatar des Wahnsinns dar: Ein System das völlig

inkompatibel mit dem Funktionsrhythmus der Biosphäre

ist.

|

Abbildung

2: Konstante CO2-Emissionen bedeuten keine

konstante CO2-Konzentration in der Atmosphäre.

Beziehungen zwischen den zeitlichen Verläufen

von Emission, Konzentration und Temperatur.

Die Stabilisierung der Emissionen auf heutigem

Niveau (horizontale Linie in der linken

Grafik) führt zu einem weiteren Anstieg

der CO2-Konzentration bis auf 800 ppmv im

Jahre 2300 (rote Linie in der mittleren

Grafik) und einem ungebremsten Temperaturanstieg

um 3°C gegenüber heute (rechte

Grafik). Selbst die schnelle Reduktion der

Emissionen nach einer Spitze von 11 GtC/a

erlaubt nur eine Stabilisierung der Konzentration

bei 550 ppmv (dem Doppelten des vorindustriellen

Niveaus) und damit einen Wendepunkt des

Temperaturanstiegs (schwarze Linien). |

Drei miteinander verbundene Schwierigkeiten

Kann der Kapitalismus trotz

seiner Akkumulationslogik rechtzeitig die zu

einer Stabilisierung des Klimas erforderlichen

physikalischen Grenzen soweit respektieren,

um eine menschliche und ökologische Katastrophe

zu vermeiden? Angesichts des bereits erreichten

hohen Gehalts an Treibhausgasen und der Trägheit

des Klimasystems scheint dies leider sehr unwahrscheinlich

wenn nicht unmöglich. Die Katastrophe hat

tatsächlich bereits begonnen, wie man einer

Reihe von offensichtlich miteinander verbundenen

Ereignissen erkennen kann. Angesichts der offensichtlichen

Beschleunigung der Erwärmung ist die Frage

eher, ob das System in der Lage ist, den Schaden

zu begrenzen und die Lage zu stabilisieren –

und zu welchen sozialen Bedingungen. Um eine

konkrete Antwort darauf zu geben, müssen

wir drei miteinander verbundene Schwierigkeiten

bewerten: Der Umfang der in sehr kurzer Zeit

zu bewältigenden Aufgaben, die Starrheit

des Energiesystems und der Wettbewerb, der sich

im Verhältnis zwischen Staaten ausdrückt

(vor allem die Nord-Süd-Beziehungen).

Erste Schwierigkeit: das Zusammentreffen

sehr starker Ziele mit sehr kurzen Fristen.

Der Umfang der in nur wenigen Jahrzehnten zu

bewältigenden Aufgaben ist atemberaubend:

Es geht um die fast völlige Ablösung

der „Kohlenstoffwirtschaft“. Das

bedeutet eine Abwicklung aller fossilen Energiequellen

im Allgemeinen als auch von Öl als Rohstoff

der petrochemischen Industrie im Besonderen.

Erneuerbare Quellen können die Lücke

füllen, aber nicht unter allen Bedingungen.

Nicht unter den Bedingungen einer fortgesetzten

Energie-Bulimie im Transportbereich oder einer

aufgeblähten Kunststoffproduktion beispielsweise.

Angesichts ihrer gegenüber

den fossilen Energieträgern höheren

Preise und der Kürze der Zeit zur Umstellung

wird der Übergang unter allen Umständen

mit einem deutlichen Rückgang der Primärnachfrage

in den entwickelten Ländern einhergehen

(in der Größenordnung von 50%, und

sogar noch mehr in den Ländern mit höherem

Energieverbrauch); also mit einem Kampf gegen

die Verschwendung und für eine Steigerung

der Energieeffizienz. Doch dieser Kampf gegen

Verschwendungen und für Effizienzsteigerung

betrifft nicht nur einzelne Anlagen, Privatgeräte

und persönliche Verhaltensänderungen,

sondern auch und vor allem das globale Energiesystem,

das alles determiniert. Vom Standpunkt der Vernunft

aus müssten ganze Bereiche der Wirtschaft

schlicht und einfach stillgelegt werden, weil

sie nutzlos oder sogar schädlich sind (Waffenproduktion,

Werbung usw.), während andere rationeller

gestaltet werden könnten, um Dopplungen

durch den Wettbewerb zu vermeiden. Der Kapitalismus

kann dies nicht einmal in Betracht ziehen, weil

es seiner Logik völlig zuwider laufen würde.

Aber er kann trotzdem der Tatsache nicht entgehen,

dass beträchtliche Änderungen auf

verschiedenen Gebieten wie Raumordnung, Transport,

Landwirtschaft, Unterkunft, Freizeit und Tourismus

erforderlich sein werden. All diese Veränderungen

in der erforderlichen Zeit vorzunehmen, würde

eine starke Zentralisierung und demokratische

Ausarbeitung eines gut durchdachten Plans erfordern.

All diese Elemente sind kaum vereinbar mit dem

neoliberalen Management einer hektischen Produktionsweise,

in der Konkurrenz der Motor und politische Ausgrenzung

der Bevölkerung ihre Folge ist.

Zweite Schwierigkeit: Das kapitalistische

Energiesystem ist von großer Starrheit

und starker Zentralisierung geprägt. Sie

sind nicht nur Folge der Lebensdauer der Investitionen

(30–40 Jahre für ein Elektrizitätswerk),

sondern auch und vor allem der Tatsache, dass

eine mächtige Lobby an der Gans hängt,

die goldene Eier legt, … und ständig

neue Bedürfnisse erzeugt, die die Tatsache

„rechtfertigen“, dass die Gans in

der Batterie bleiben muss, um noch mehr zu legen.

Der weltweite Umsatz mit Raffinerieprodukten

der Ölindustrie wird auf 2000 Milliarden

Euro pro Jahr geschätzt; die Summe aller

Kosten, von der Lagerstättensuche über

die Förderung bis zur Raffinierung, wird

auf 500 Milliarden geschätzt. Die Differenz

dieser beiden Zahlen (immerhin 1500 Milliarden

Euro pro Jahr!) bildet den Profit, und vor allem

den Superprofit in Form einer Rente aufgrund

der privaten Aneignung der Ressourcen. [16]

Zu dieser kolossalen Macht

muss jene der mit Öl verbundenen Bereiche

addiert werden: Autos, Chemie, Petrochemie,

Luftfahrt, Schiffbau usw.: All diese Branchen

basieren auf einer ständigen Expansion

des Weltmarkts und damit des materiellen Verbrauchs

und Handels. Unter diesen Umständen könnten

– auch schnelle – Investitionen

in Wind- und Sonnenergie (wo die Renditeentwicklung

noch gar nicht absehbar ist) die Umsetzung einer

Lösung nur hinauszögern. Der weitgehend

von Großkonzernen wie Shell, BP usw. kontrollierte

Sektor der erneuerbaren Energien könnte

die fossilen Brennstoffe nur ergänzen,

statt sie zu ersetzen. Zusammen mit der des

PKW-Verkehrs zeigt die Explosion des Lufttransports

und der sich daraus ergebenden Verbrauchsgewohnheiten

aufs Beste die Art, wie sich diese Zauberlehrling-Logik

gegen die Bedürfnisse legitimiert, die

sie schafft, und uns immer schneller gegen die

Wand laufen lässt, während wir die

Augen vor der Realität verschließen.

Dritte Schwierigkeit: die Konkurrenz,

die sich in den Beziehungen zwischen den Staaten

ausdrückt. Das CO2, das an irgendeinem

Punkt der Erde produziert wird, trägt zur

Erwärmung des Planeten bei. Angesichts

des globalen Charakters dieser Bedrohung sollte

auch die Antwort auf Weltebene gedacht, geplant

und formuliert werden und dabei die langfristige

Zusammenarbeit im Interesse aller im Mittelpunkt

stehen. Ziel dieser Bemühungen muss es

vor allem sein, eine gemeinsame Antwort auf

die Kernfrage zu formulieren: Wie kann man die

Ressourcen teilen, um sowohl den drastischen

und schnellen Rückgang der Emissionen im

Weltmaßstab als auch das Recht auf Entwicklung

für die Länder des Südens, in

denen allergrößte Mehrheit der Menschen

lebt, zu ermöglichen? Trotz aller Bemühungen

zahlloser Wissenschaftler haben Beherrschung

und Wettbewerb immer noch Vorrang vor Zusammenarbeit

und das Aneignen von Ressourcen (auch mit militärischen

Mitteln) vor dem gerechten Teilen.

Die Haltung der wichtigsten

imperialistischen Protagonisten (USA, Europäische

Union, Japan) bei den Klimaverhandlungen ist

deutlich bestimmt von den Interessen ihrer Unternehmen

und den geostrategischen Interessen der verschiedenen

Bourgeoisien auf dem Weltmarkt, vor allem dem

Energiemarkt. Dasselbe gilt für Russland,

für jeden EU-Mitgliedsstaat einzeln und

für die großen Entwicklungsländer

(ganz zu schweigen von den Ölmonarchien).

Die grenzenlosen Schwierigkeiten, die Langsamkeit

und die Rückschläge der Klimaverhandlungen

sind daher Ausdruck dieses unter dem Kapitalismus

unauflösbaren Widerspruchs zwischen dem

zunehmend globalisierten Charakter der Ökonomie

und dem Fortbestehen rivalisierender Staaten

(oder Staatengruppen), die alle nur der Verteidigung

der Interessen ihrer Bourgeoisie verpflichtet

sind, von denen einige die anderen beherrschen.

Dieser Wirrwarr, in dem das Schicksal der Opfer

des Klimawandels keine Rolle spielt, könnte

irreversible Konsequenzen haben. Beispielsweise

wenn der Interessenkonflikt zwischen den imperialistischen

Mächten und den herrschenden Klassen der

großen Entwicklungsländer zu einer

langfristigen Blockade der Verhandlungen über

ein Kyoto-Folgeabkommen führt. Oder wenn,

entgegen aller Erwartungen, die künftige

US-Regierung an der Bush-Linie noch jahrelang

festhalten würde.

Von

Kyoto nach Nairobi und darüber hinaus:

die kapitalistische Antwort

Aus all dem sollte nun aber

nicht gefolgert werden, der kapitalistische

Moloch werde einem Phänomen tatenlos zusehen,

das, selbst wenn es in erster Linie die Ausgebeuteten

betrifft, doch auch die Gefahr einer massiven

Kapitalentwertung und wachsender Instabilität

beinhaltet. Aber sein Kampf gegen den Klimawandel

wird, seit vierzehn Jahren, [17] nach dem vom

Kapital diktierten Rhythmus geführt, also

zu langsam, und nach den Regeln des Neoliberalismus,

was die sozialen Ungleichheiten, die Nord-Süd-Spannungen

wie auch die Aneignung und Vergeudung von Naturressourcen

steigert. Langsamkeit und perverse Effekte:

Trotz einiger positiver Züge verkörpert

Kyoto beide Charakteristika. So ist nicht nur

das Emissionsminderungsziel von 5,2% für

die entwickelten Länder sehr bescheiden

und erst bis zum Jahre 2012 zu erfüllen,

sondern das Protokoll enthält auch „flexiblen

Mechanismen“, die negative soziale und

ökologische Konsequenzen haben werden.

Die Verhandlungen über die Zeit nach 2012

scheinen daran nichts ändern zu werden.

Wenn George W. Bush das Weiße Haus geräumt

hat, werden die USA und die EU wahrscheinlich

schnell einen Kompromiss finden. Dies entspricht

den immer drängenderen Forderungen zahlloser

multinationaler Konzerne, die im Bewusstsein

der Unvermeidlichkeit von Maßnahmen so

schnell wie möglich ein einheitliches und

stabiles Regelwerk auf Weltebene wollen. Aber

diese Wiederannäherung der Klima-Erbfeinde

könnte gut den neoliberalen Charakter des

Kyoto-Protokolls verstärken, seine begrenzten

Regulationskräfte (Quoten, Fristen, Sanktionen

bei Nichteinhaltung) schwächen und die

anderen positiven Aspekte gefährden.

Diese Tendenz ist deutlich

erkennbar in der intensiven diplomatischen Aktivität

von Tony Blair und seinem designierten Nachfolger,

Gordon Brown. Auf dem von ihm geleiteten G8-Gipfel

ließ der Bewohner von Downing Street 10

seine Ambitionen erkennbar werden: Großbritannien

zum Dreh- und Angelpunkt eines neuen Klimaabkommens

zu machen, was die Position seines Landes als

Kandidat für die Führung einer vergrößerten

Europäischen Union stärken würde.

[18]

Der am 31.10.2006, unmittelbar

vor der UN-Klimakonferenz in Nairobi (Kenia),

veröffentlichte Stern-Report über

die Ökonomie des Klimawandels, kann in

diesem Zusammenhang gesehen werden. [19] Das

Besondere an diesem Report ist, dass zum ersten

Mal ein von einer Regierung eingesetztes Team

von Ökonomen die Warnungen der Wissenschaft

ernst nimmt und versucht, eine globale Antwort

zu geben. Sir Nicholas Stern kommt zweifellos

das Verdienst zu, den Klimawandel mit einer

schockierenden Zahl auf die Titelseiten der

Medien gebracht zu haben: Wenn nichts passiert,

könnten die Folgen die Erwärmung so

schlimm sein wie zwei Welkriege und die große

Weltwirtschaftskrise zusammen, entsprechend

einem Fall des BSP von bis zu 20%. „Es

ist besser, sofort zu handeln und gemeinsam

mit allen, das käme weniger teuer und würde

den Unternehmen mehr Absatzmöglichkeiten

öffnen.“ – das ist die Logik

seines Berichts. Aber unter dem Deckmantel einer

ehrgeizigen, langfristigen Strategie tendiert

Stern dazu, die positiven Aspekte von Kyoto

zugunsten einer 100% neoliberalen Politik auszuhöhlen.

Paradoxerweise charakterisiert er zwar den Klimawandel

als das „größte und breiteste

Marktversagen aller Zeiten“, doch lässt

die von ihm selbst vorgeschlagene Lösung

in der abgedroschenen Formel zusammenfassen:

mehr Markt, mehr Wachstum, mehr Kernenergie,

mehr Handelsliberalisierung, weniger soziale

Sicherung und Demokratie – kurz: noch

mehr von dieser Politik, die die Umwelt zerstört

und für die die Länder des Südens,

die Armen und die Arbeiterinnen und Arbeiter

die Kosten zahlen.

Die Nord-Süd-Frage ist

entscheidend, wie wir gesehen haben. Indem er

sich von dem engen Rahmen des Kyoto-Zeitplans

löst, entgeht der Stern-Report dem Grabenkrieg

zwischen den großen Entwicklungsländern

und den imperialistischen Metropolen, wo die

ersten zu den zweiten sagen: „Ihr seid

verantwortlich, ihr müsst handeln!“

und die zweiten antworten: „Ihr werdet

bald mehr Treibhausgase emittieren als wir,

also handelt ihr auch!“ Aber das Kräfteverhältnis

ist für die beherrschten Länder außerhalb

der Schützengräben nicht wesentlich

besser als in den Gräben… Zumindest

für die nächsten Jahrzehnte beinhaltet

der vom früheren Chefökonomen der

Weltbank vorgelegte Plan, dass der Großteil

der durch einen Kohlenstoff-Weltpreis erzwungenen

Reduktionsbemühungen im Süden durch

Investitionen des Nordens realisiert wird, über

die Schaffung von Emissionsrechten für

den Norden. [20] Also soll die, bislang noch

als „ergänzend“ zu den sogenannten

„innenpolitischen“ Maßnahmen

bezeichnete, „Flexibilität“

von Kyoto total werden. Tatsächlich würde

die Emissionsminderungen, sobald sie ihrer Ortsgebundenheit

verliert, für die Unternehmen des Nordens

von einem Kostenfaktor zu einem gigantischen

Exportmarkt für Anlagen und Dienstleistungen.

[21] Ein Markt unter den Bedingungen des ungleichen

Tauschs, auf dem sich die Entwicklungsländer

dazu „gedrängt“ sehen würden,

sich zu CO2-Steuern oder zu Quoten zu verpflichten,

und der die imperialistische Beherrschung ihrer

Ökonomien verschärfen würde.

Einige Entscheidungen der letzten UN-Klimakonferenz

(Nairobi, November 2006) versteht man besser

im Lichte dieser Analyse. In Nairobi akzeptierten

die entwickelten Länder das Ziel einer

Reduktion von „deutlich mehr als 50% bis

zum Jahre 2050, aber sie präzisierten,

dass sie den Weg „nicht ganz alleine“

gehen würden. Diese drei kleinen Worte

sind eine offensichtliche Anspielung auf eine

Erweiterung des „Clean Development Mechanism”

(CDM, eine der flexiblen Vereinbarungen von

Kyoto). [22] Andererseits wurde beschlossen,

einen aus einer Investitionssteuer im Rahmen

des CDM finanzierten Anpassungsfonds bereitzustellen.

Kurz: Die Finanzierung der Schutzprojekte richtet

sich nicht nach den Bedürfnissen der am

meisten betroffenen Bevölkerungen, sondern

nach den Erfolgen der multinationalen Konzerne

im Wettlauf um den großen Markt der „kohlenstoffarmen“

Technologien.

Kann eine Politik, wie sie

von Stern vorgeschlagen wird, das Klima retten?

Zunächst würde es erforderlich sein,

ein Reduktionsziel festzulegen, das mit den

physikalischen Grenzen vereinbar ist. In dem

Bericht, der der britischen Regierung vorgelegt

wurde, ist dies nicht der Fall, und es wird

immer zweifelhafter, ob ein solches Ziel künftig

aufgenommen werden wird. Es wäre auch nötig,

dass eine starke „Gouvernance“ [etwa:

„Lenkungsstruktur“ – d.Üb.]

auf Weltebene in der Lage ist, einen Weltpreis

für Kohlenstoff festzulegen, der auf der

Ermittlung der Schäden durch die langfristige

Erwärmung und nicht durch die kurzfristigen

Gesetze des Marktes bestimmt ist. Auch das ist

nicht offensichtlich. Wie auch immer sich der

post-Kyoto-Prozess entwickelt, so ist durchaus

wahrscheinlich, dass die neoliberale Klimapolitik

der nächsten 20 bis 30 Jahre in einer Niederlage

enden wird. Was könnte dann geschehen?

Die Antwort hat viel von politischer Spekulation.

Angesichts der Fristen, die

doch sehr drängend geworden sind, ist es

nicht ausgeschlossen, dass beispielsweise die

herrschenden Mächte plötzlich den

Kurs ändern, ihre Staatsapparate mobilisieren

und alle Ressourcen zentralisieren bis hin zur

Rationierung wie in Kriegszeiten. Dieser Vergleich

ist gar nicht mal hergesucht: Der Wendepunkt

könnte tatsächlich von imperialistischen

Militärabenteuern begleitet sein, inner-imperialistischen

Konfrontationen oder anderen Arten mörderischer

Konflikte. Doch das ist spekulativ. Während

Kriege für Energieressourcen heute schon

Realität sind, deutet nichts auf ein Fallenlassen

des Neoliberalismus zugunsten einer mehr staat-zentrierten

Politik hin. Wie dem auch sei, eine solche Mobilisierung

würde offensichtlich nicht das Ziel haben,

das Klima für alle zu retten, sondern es

soweit möglich zu retten, ohne die sozialen

Privilegien der Ausbeuter zu gefährden.

Das würde zu nicht absehbarem menschlichem

Leid, zu einem Anwachsen der Ausbeutung, einer

Zunahme der Ausplünderung der beherrschten

Länder und einem Angriff auf die demokratischen

Rechte führen.

Globale Rationalität oder Rationalität

des Kapitals

Wegen des Fehlens einer glaubwürdigen

Alternative zur neoliberalen Politik fühlen

sich bestimmte Szenen und Personen gedrängt,

Vorschläge zu entwickeln, um den Schutz

des Klimas auf gerechte Weise zu beschleunigen,

doch ohne mit den Marktmechanismen zu brechen,

die sie als unbestrittenen Konsens betrachten.

Auch wenn sie versuchen realistisch zu sein,

setzen ihre Vorschläge die Erfüllung

einer Reihe von Bedingung voraus, die bei genauerer

Betrachtung höchst utopisch erscheinen.

In den Augen des Systems haben sie den Fehler,

auf die Kraft der Überzeugung einer übergeordneten

Rationalität zu vertrauen. Doch das Kapital

– eigentlich viele miteinander konkurrierende

„Kapitale“ – ist durch den

Widerspruch zwischen seinen zahllosen Teil-Rationalitäten

und seine wachsende Irrationalität als

System gekennzeichnet. Von einer globalen Rationalität

lässt es sich nur zeitweise überzeugen,

und nur im allerletzten Extremfall, wenn sein

eigenes Überleben gefährdet ist (aber

in dem Moment ist es im Allgemeinen schon zu

spät für das Überleben vieler

Mitglieder der weniger begünstigten Klassen

und Schichten).

Dieses quid pro quo [etwa:

Geben und Nehmen – d.Üb.] zwischen

globaler Vernunft und der Vernunft des Kapitals

charakterisiert vor allem den als „Contraction

and Convergence” (C&C – „Verringerung

und Angleichung“) bekannt gewordenen Vorschlag.

Er wurde vom indischen Ökologen Anil Agarwal

[23] formuliert, vom Global Commons Institute

von Aubrey Meyer [24] aufgegriffen und von bedeutenden

Wissenschaftlern wie Sir John Houghton [25]

oder Jean-Pascal van Ypersele [26] verbreitet.

Diesem Vorschlag kommt das Verdienst zu, das

Dilemma der Entwicklungsländer zu deren

Vorteil zu lösen.

Wir wollen uns mit dem Problem

etwas genauer beschäftigen: Würden

die Entwicklungsländer ihr Wachstum auf

fossile Energieträger stützen, würden

sie, selbst wenn der kombinierte Charakter der

Entwicklung nicht exakt dem Weg entsprechen

würde, den die imperialistischen Länder

seit 1780 gegangen sind, den Klimawandel verschärfen,

dessen Hauptopfer ihre eigenen Völker sein

werden (und bereits sind!). Die Armen haben

recht, dass sie nicht arm bleiben wollen, um

das Klima zu retten, das die Reichen ruiniert

haben. C&C will daher eine radikale Reduktion

der globalen Emissionen („Contraction“)

mit einer Angleichung der Emissionen pro Einwohner

(„Convergence“) und einem Aufholen

der Entwicklung des Nordens durch den Süden

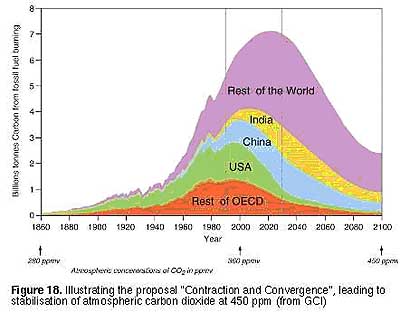

dank sauberer Technologien kombinieren (Abb.

3). Wir teilen diese egalitäre Perspektive,

aber wie soll sie in die Praxis umgesetzt werden?

|

Abbildung

3: Verteilung der Emissionsrechte auf die

verschiedenen Ländergruppen

Das „Contraction and Convergence“-Modell

sieht vor, die Gesamtemission fossiler Brennstoffe

(auf 1 Milliarde Tonnen Kohlenstoff) zu

reduzieren und nach Pro-Kopf-Quoten aufzuteilen.

Damit soll der CO2-Gehalt bei450 ppmv im

Jahre 2100 stabilisiert werden. Quelle:

Global Commons Institute und J. Houghton. |

Als Antwort wird vorgeschlagen,

dass die handelbaren Emissionsrechte an die

Entwicklungsländer in dem Maße ausgegeben

werden, in dem sie unterhalb der [weltweiten]

Pro-Kopf-Quote liegen. Die Länder des Nordens,

die ihre Emissionen nicht reduzieren, müssten

diese Rechte dann kaufen. Der entsprechende

Verdienst würde es den Ländern des

Südens erlauben, die für eine kohlenstofffreie

Entwicklung erforderlichen Technologien zu erwerben.

Doch dieses Szenario wirft mehrere praktische

Fragen auf: An wen sollen die Rechte verteilt

werden? Wer sollte garantieren, dass ihr Verkauf

tatsächlich den Menschen zugute kommen

würde (und nicht der Schuldentilgung oder

der Mästung der Reichen)? Das sind entscheidende

Fragen. Aber auch der Mechanismus selbst hat

eine entscheidende Schwachstelle.

In seiner Darstellung des C&C-Szenarios

schreibt der Klimatologe Jean-Pascal van Ypersele,

dem niemand seine solidarische Perspektive zur

Rettung des Klimas abspricht: „Wenn die

ursprüngliche Aufteilung der [Emissions-]

Rechte nach dem Prinzip der Gleichheit erfolgt,

könnten diese Rechte unter bestimmten Bedingungen

einen enormen Strom der Hilfe für die Entwicklungsländer

bilden. Und unter der Voraussetzung, dass die

Gesamtmenge der ausgestellten Erlaubnisse nur

unter dem Gesichtspunkt bemessen wird, das Klima

der kommenden Jahrhunderte zu schützen,

könnte ein solches System erlauben, die

erforderlichen Reduktionen zu geringsten Kosten

zu bewirken.“ [27] Das Problem steckt

ganz offensichtlich in dem kleinen Wörtchen

„wenn“ und dem Ausdruck „unter

der Voraussetzung, dass“. Der Kapitalismus

ist historisch aus der Aneignung von Naturressourcen

entstanden. Verfügungsrechte über

Ressourcen jetzt einfach frei zu verteilen,

widerspricht völlig seiner Natur (deshalb

ist auch in der Praxis die Verteilung von Emissionsrechten

weder gerecht noch ethisch, wie die Erfahrung

mit dem europäischen Rechtehandel zeigt.

Das allein wäre kein Grund, die Forderung

zu verwerfen (ganz im Gegenteil). Aber die Frage,

die gestellt werden muss, lautet: Wer soll die

Anerkennung der Vorbedingungen hinsichtlich

Gerechtigkeit und Menge an Emissionsberechtigungen

durchsetzen? Die politischen Vertreter der großen

Entwicklungsländer? Würden sie sich

um Ethik und das Klima mehr sorgen als ihre

imperialistischen Herren? Angenommen sie hätten

tatsächlich den Willen zu einer solchen

Lösung, so müssten sie sich auf eine

sehr breite Volksbewegung stützen können.

Ist es realistisch zuglauben,

dass die armen Massen des Südens sich für

so esoterische Forderungen wie die Verteilung

handelbarer Rechte für die Emission von

Kohlendioxid in die Atomsphäre mobilisieren

würden? Wenn sie so etwas aufgreifen würden,

dann sicher nur im Rahmen allgemeinerer Forderungen,

die viel einfacher und direkter wären:

Schuldenstreichung, Bodenreform, Nationalisierung

der Energieressourcen (wie in Venezuela und

Bolivien), kommunale Rechte an Wasser und anderen

Ressourcen und so weiter. Tatsächlich brechen

die meisten dieser Forderungen mit dem Markt

– also dem Rahmen, an dem C&C fern

jeder Realität unbedingt festhalten will.

Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt angekommen.

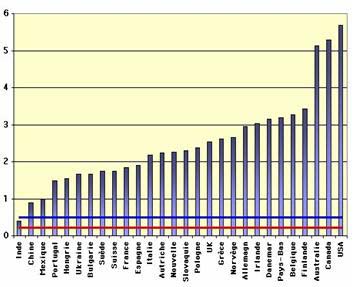

Was diese Diskussion zeigt,

ist, dass das Ziel und die subjektiven Schwierigkeiten

bei der Rettung des Klimas unauflöslich

miteinander verbunden sind: Wir können

das eine nicht ohne das andere lösen. Um

das Klima mit einer Weltbevölkerung von

6 Milliarden Menschen in sozialer Gerechtigkeit

zu retten, müssen die durchschnittlichen

Emissionen auf 0,4 bis 0,5 Tonnen Kohlenstoff

pro Person und Jahr [entspricht 1,4 bis 1,8

Tonnen CO2 – d.Üb.] gesenkt werden.

Auf einen Menschen in Amerika oder Australien

kommen derzeit fast 6 Tonnen, in Belgien oder

Dänemark 3 Tonnen, in Mexiko 1 Tonne, in

China etwas weniger – und in Indien 0,4

Tonnen (siehe Abb. 4). [28] Die einzig „nachhaltige“

Logik, die ihren Namen wert wäre, würde

bedeuten, die halbe Tonne Kohlenstoff pro Person

und Jahr zu einem Ziel zu machen, das in jedem

Land zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht

sein muss. Eine rationale Strategie auf Weltebene

müsste vier Aspekte miteinander verbinden:

1.) die Primärnachfrage

nach fossilen Energiequellen in den entwickelten

Ländern drastisch zu reduzieren (je nach

Land auf ein Viertel, Sechstel oder Achtel),

2.) beginnend in diesen Ländern

fossile Energiequellen systematisch durch erneuerbare

Energiequellen zu ersetzen,

3.) einen Weltfonds für

die Umsetzung einrichten, der ausschließlich

zugunsten der am meisten bedrohten Länder

finanziert wird.

4.) ein massiver Transfer von

sauberen Technologien in die Länder des

Südens, so dass deren Entwicklung nicht

zu einer erneuten Destabilisierung des Klimas

führt.

Wenn wir wollen, dass diese

vier Aspekte in der nötigen Breite und

erforderlichen Zeit in sozialer Gerechtigkeit

und Gleichheit umgesetzt werden, dann kann die

Lösung nicht einfach Ergebnis von Marktmechanismen

wie dem Handel mit Emissionsrechten oder der

allmählichen Kostensenkung erneuerbarer

Energien im Wettbewerb sein. [29]

Diese vier Aspekte müssen

öffentliche Aufgaben sein, die an öffentliche

Unternehmen vergeben und unabhängig von

den Kosten realisiert werden. Gemäß

Spezifikationen, die aus den realen Bedürfnissen

abgeleitet werden und die die Naturressourcen

als gemeinsamen Besitz der Menschheit betrachten.

Eine radikale Vermögensumverteilung (Schuldenstreichung

für die Länder des Südens, Vermögenssondersteuer

auf Weltebene, Abschöpfung der Profite

der Ölkonzerne, Verbot von Waffenkäufen)

und eine Ausweitung demokratischer Rechte sind

dann unerlässlich. Globale Rationalität

erfordert eine antikapitalistische Perspektive.

|

| Abbildung

4: CO2-Emissionen aufgrund der

Verbrennung fossiler Energieträger

(in Tonnen Kohlenstoff) pro Person und Land

(sonstige Treibhausgase nicht berücksichtigt)

und die Stabilisierungsgrenze bei einer

Erdbevölkerung von 6 Milliarden Menschen

(0,5 Tonnen Kohlenstoff pro Person and Jahr).

Quelle: A. Berger, 2005. |

Für

eine Weltbewegung zur Rettung des Klimas

Nun wird der Einwand kommen,

dass eine solche Perspektive nicht realistisch

sei, schon gar nicht in der gegenwärtigen

Konjunktur. Die Entwicklung einer antikapitalistischen

Strategie für das Klima wird durch die

historische Krise der Legitimität des sozialistischen

Projekts behindert. Vorschläge wie Planung

für die Befriedigung von Bedürfnissen,

Industriebetriebe in öffentlicher Hand

und die Nationalisierung des Energiesektors

(oder irgendeine andere Form der öffentlichen

Kontrolle auf globaler Ebene) sind diskreditiert.

Diese Antworten werden weitgehend zusammengeworfen

mit dem Schlamassel einer ineffizienten, verschwenderischen,

produktivistischen und ultrazentralisierten

Kommandowirtschaft [30] wie auch mit den materiellen

Privilegien der Bürokratie und ihrem politischen

Alleinentscheidungsanspruch. Revolutionäre

Marxistinnen und Marxisten können sicher

erklären, dass man dies nicht gleichsetzen

darf, aber ihre Erklärungen werden nur

dann Gehör finden, wenn sie ihren Bruch

mit dem Produktivismus deutlich machen und die

Flagge des „Ökosozialismus“

erheben, wo Ressourcen – und namentlich

die Energieressourcen – von einem flexiblen

Netzwerk lokaler Gemeinschaften selbstverwaltet

werden in Verbindung mit einer „Planung

auf lokaler, nationaler, regionaler und weltweiter

Ebene“. [31] Doch auch unter dieser Fahne

werden diese Erklärungen nur begrenztes

Gehör finden.

Trügerische Marktlösungen

auf der einen, diskreditierte antikapitalistische

Lösungen auf der anderen Seite –

wo ist der Ausweg? In der sozialen Mobilisierung.

Statt das Gewicht auf Lobbyarbeit zu legen (wie

es viele Umweltorganisationen tun, die sich

im Regierungsapparat verfangen haben), geht

es darum, das Kräfteverhältnis aufzubauen.

Statt Mühe darauf zu verschwenden,

Unternehmer und Regierungen überzeugen

zu wollen, sollten wir unsere Energie lieber

in die Hebung des Basisbewusstseins stecken.

Statt vergebens nach fantastischen Rezepten

zur Klimarettung wie dem Handel mit Emissionsrechten

und anderen komplizieren Marktmechanismen zu

suchen, bedeutet das nur die einfache Idee zu

verbreiten, dass das Klima in Gleichheit und

Gerechtigkeit gerettet werden sollte, unabhängig

von den Kosten, und dass das Geld dort geholt

werden sollte, wo es ist. Anstatt jede und jeden

auf die individuelle Verantwortung zu verweisen,

geht es darum, in Aktionen soziale emanzipatorische

Bindungen zu schaffen, die allein eine neue

individuelle und kollektive Verantwortlichkeit

für die Menschheit und ihren Austausch

mit der Natur schaffen können.

Als größeres globales

Problem (wie die Bedrohung durch einen vernichtenden

Atomkrieg) kann die Klimafrage Millionen Menschen

auf die Straße bringen. Wie wir schon

auf diesen Seiten sehen können, ist die

Liste der aufgeworfenen sozialen Probleme lang:

Zugang zu Ressourcen, Recht auf Arbeit, Rechte

von Frauen, Ablehnung des Rassismus, Kampf gegen

die Deregulierung öffentlicher Dienste,

Verteidigung von Flüchtlingen, Unterstützung

der bäuerlichen Landwirtschaft, Förderung

des öffentliches Verkehrs, Rechte der indigenen

Völker, Stadtentwicklung, Ablehnung von

gentechnisch veränderten Organismen, Kampf

gegen Flexibilisierung und „just in time“,

Verteidigung der Biovielfalt, Erhaltung der

sozialen Sicherungssysteme und nicht zu vergessen

der Krieg gegen den Krieg und die Streichung

der Schulden der Dritten Welt. Diese Vielfalt

ist eine Stärke. Ziel muss es sein, all

diese Widerstandsbewegungen zu gemeinsamen Aktionen

zusammenzuschließen, konkretisiert in

weltweiten Aktionstagen und Demonstrationen.

Die spezifische Mobilisierung der Jugend dafür,

dass dieser Planet bewohnbar und schön

für alle bleibt, könnte als Katalysator

für eine Artikulation der sozialen Bewegungen

auf Weltebene wirken. Die Initiativen des Climate

Action Network können ein Ausgangspunkt

sein. Die Demonstration, die in London am 4.

November auf Initiative der Campaign against

Climate Change stattfand, ist ein Beispiel,

dem die ganze Linke folgen sollte. [32]

Diese Strategie hat ihre Forderungen.

In einem System, das auf dem individuellen Kampf

Jede und Jeder gegen Jede und Jeden basiert,

wird der legitime Wunsch der Ausgebeuteten,

ihre unmittelbaren Lebensbedingungen und die

ihrer Kinder zu verbessern, wichtiger als die

Gefahren von morgen und übermorgen sein

– selbst wenn deren Eintreten wissenschaftlich

bewiesen ist. Aus diesem Grund müssen die

Mobilisierungen für das Klima mit der Befriedigung

der Grundbedürfnisse der sozialen Mehrheit

verknüpft werden. Beschäftigung, Boden,

Unterkunft, menschenwürdiges Einkommen,

Wärme, Trinkwasser, Arbeitsbedingungen,

Existenzsicherheit, … Die Breite der Klimabedrohungen

schafft viele Möglichkeiten, hier organische

Verbindungen zu schaffen, ausgehend von den

elementaren Kämpfen. Unter einer Bedingung:

Man muss aufhören, Aktionen einer Strategie

zur Begleitung des kapitalistischen Wachstums

zu unterstützen, wie es die traditionellen

Führungen der Parteien und Gewerkschaften

der Arbeiterbewegung machen. Wir sollten im

Gegenteil unsere Augen für die Tatsache

öffnen, dass dieses Wachstum, das keine

Arbeitsplätze schafft und Ausgrenzung verursacht,

uns direkt in die ökologische Katastrophe

führt, deren Hauptopfer die Arbeiterinnen

und Arbeiter und die Armen sein werden. Daraus

folgt, dass die Linke im Allgemeinen und die

revolutionären Marxisten im Besonderen

versuchen sollten, die Arbeiterbewegung für

Klimafragen zu interessieren. Das ist nicht

leicht, aber es ist möglich, wie es insbesondere

die Kampagne der Quebecer Gewerkschafter für

die Nationalisierung der Windenergie gezeigt

hat. Andere Wege sind begehbar: Arbeiterkontrolle

als Mittel gegen die kapitalistische Misswirtschaft

auf der einen und die Forderung, dass öffentliche

Unternehmen Arbeitsplätze in den Bereichen

Energieeffizienz und erneuerbare Energien schaffen

sollen, auf der anderen Seite. [33] Angesichts

der gigantischen Interessenkoalition, die die

Menschheit in die Katastrophe führt und

bestimmte Schichten der Bevölkerung mit

den illusionären Wonnen einer nachgeahmten

kleinbürgerlichen Glückseligkeit korrumpiert,

kann die Mobilisierung für das Klima dazu

beitragen, wieder eine Brücke zum Antikapitalismus

zu schlagen. Stattdessen geht es darum, den

Wunsch nach einer konkreten Utopie wiederzubeleben

und zu zeigen, wie ein besseres Leben für

alle sehr schnell erreicht werden kann, wenn

man die kapitalistische Energiesackgasse verlässt.

Klima oder Entwicklung? Klima

oder gutes Leben? Es ist nicht das erste Mal,

dass der Kapitalismus vor die Wahl zwischen

Pest und Cholera stellt. Aber der Wahnsinn der

Akkumulation hebt dieses Dilemma auf ein beispielloses

globales Niveau. Es drohen barbarische Lösungen

von schrecklicher Tragweite, die Dutzende wenn

nicht Hunderte Millionen Menschen berühren.

„Il diavolo fa le pentole ma no i coperchi”

– „Der Teufel macht die Pfannen,

aber nicht die Deckel“ sagt ein italienisches

Sprichwort. Es wird Zeit, das Höllenfeuer

der Akkumulation auszulöschen: Der Kapitalismus

hat keinen Deckel und die Menschheit droht zu

verbrennen.

Daniel Tanuro ist Agraringenieur,

Umweltschützer und Ökosozialist. Er

ist Ökologie-Redakteur von La Gauche, der

Monatszeitung der belgischen Sektion der Vierten

Internationale.

Übersetzung: Björn

Mertens

[1]

Einige Studien in letzter Zeit sagen, dass der

maximale Anstieg sogar niedriger als 2°C

bleiben sollte. James Hansen, Chef-Klimatologe

der NASA, meint, dass der Temperaturanstieg

nicht höher als 1°C gegenüber

heute sein dürfe, was einen Anstieg von

1,6°C gegenüber 1780 bedeutet.

[2]

Das IPCC will seinen vierten Untersuchungsbericht

Anfang 2007 veröffentlichen (http://www.ipcc.ch/).

[3]

Außer Wasserdampf, dessen Menge in der

Atmospäre kaum von menschlicher Aktivität

beeinflusst ist, sind die wichtigsten Treibhausgase

Kohendioxid (CO2), Methan (CH4), Stickdioxid

(Lachgas, N2O) und verschiedene fluorierte Gase.

„Parts per million, in volume (ppmv)“

ist ein Maß der Konzentration (Volumenteile

auf 1 Million) ,450 ppmv CO2 bedeutet, dass

von 1 Million Atmosphärenteilen 450 CO2-Moleküle

sind. Zur Vereinfachung werden Treibhausgasemissionen

in CO2-Äquivalenten angegeben (ppmvCO2eq),

was bedeutet, dass die Menge jeden Gases in

die Menge CO2 umgerechnet wird, die den selben

Effekt auf

das Einfangen von Infrarotstrahlung hätte.

[4]

2000–2001: +1,5 ppmvCO2; 2001–2002:

+2 ppmvCO2; 2002–2003: + 2,5 ppmvCO2;

2003–2004: +3 ppmvCO2.

[5]

Da die Erwärmung der großen Wassermasse

der Ozeane sehr langsam erfolgt, wird die derzeitige

Erwärmung auf jeden Fall Auswirkungen in

den nächsten tausend Jahren haben.

[6]

Stern-Review „The Economics of Climate

Change“

(http://www.hmtreasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm).

[7]

Schwefeloxide waren verantwortlich für

den sauren Regen.

[8]

„Rente“ im wirtschaftswissenschaftlichen

Sinne als „Zahlung ohne Gegenleistung“,

z.B. Monopolrente – d.Üb.

[9]

„Comprendre le capitalisme actuel”.

Text für das Seminar „ Marx au XXIème

siècle – http://hussonet.free.fr/mhsorbon.pdf.

[10]

Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung: Versuch

einer Ethik für die technologische Zivilisation.

Frankfurt/M., 1979. Neuauflage als Suhrkamp

Taschenbuch, 1984 [u.ö.], ISBN 3-518-39992-6

[11]

Es ist nicht unwichtig, darauf hinzuweisen,

dass dieser Ansatz zu äußerst reaktionären

Schlussfolgerungen führt: einem Lobgesang

auf die „Mystifikation der Massen“

und damit die Berechtigung der Eliten, „mit

einem Maximum an Disziplin“ die zur Klimarettung

erforderlichen „unpopulären Maßnahmen“

„politisch durchzusetzen“. Und Jonas

betont, dass diese Maßnahmen sich aus

dem „Gesetz der Ökologie ergeben,

das Malthus als erster erkannt hat“.

[12]

Karl Marx, Theorien über den Mehrwert,

MEW 26.1.

[13]

Die These von einem unmittelbar bevorstehenden

Gipfelpunkt der Produktion vor der Erschöpfung

der Öl- und Gasvorräte wird vor allem

von ASPO (http://www.peakoil.net/) vertreten.

In Wirklichkeit ist es falsch, diese Frage in

die Klimadebatte einzuführen; denn 1.)

ist der Gipfelpunkt ein ökonomischer, kein

physikalischer Begriff, 2.) reicht das ausbeutbare

Öl völlig aus, das Klima aus dem Ruder

laufen zu lassen,. 3.) reichen die bekannten

Kohlevorräte noch für mindestens 300

Jahre und 4.) stecken noch

erhebliche Vorräte in den Ölschiefern,

deren Ausbeutung sehr umweltgefährdend

ist.

[14]

ITER ist das Akronym für „International

Thermonuclear Experimental Reactor“ in

Cadarache (Frankreich).

Dieses gemeinsame Forschungsprojekt soll zu

einem Prototypen für die Stromerzeugung

aus kontrollierter Kernfusion führen –

„Wie die Sonne“ wurde das in den

Medien genannt. Der Vergleich ist jedoch nicht

ganz exakt, denn die Fusion au der Sonne arbeitet

sehr langsam und recycelt ihren Abfall. Siehe

insbesondere: Sylvie Vauclair, „La naissance

des éléments. Du big bang à

la terre”, Odile Jacob 2006.

[15]

Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deleage and Daniel

Hemery, „Les servitudes de la puissance.

Une histoire de l’énergie”.

Flammarion, Paris, 1986.

[16]

Jean-Marie Chevalier, „Les grandes batailles

de l’énergie”, Gallimard

2004.

[17]

Das UN-Rahmenabkommen zum Klimawandel wurde

auf dem Erdgipfel in Rio 1992 beschlossen.

[18]

Der G8-Beschluss „Climate Clean Energy

and Sustainable Development“ ist online

verfügbar unter http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/PostG8_Gleneagles_CCChapeau.pdf.

[19]

Stern Review, op. cit.

[20]

Das Tempo würde von den Kosten bestimmt:

Der Markt würde sich erst auf die Maßnahmen

orientieren, die die geringsten Investitionen

erfordern, wie Verbesserung der Energieeffizienz

in den Entwicklungsländern, Ende der Abholzungen,

Entwicklung von Bio-Treibstoffen und dann Wind-

und Solarenergie.

[21]

Der Weltmarkt der Ökoindustrie wird auf

550 Mrd. Euro geschätzt. Die Experten erwaten

in den nächsten fünf Jahren, vor allem

in den Enzwicklungsländern, Wachstumsraten

von 5 bis 8%. Quelle: Analysis of the EU ecoindustries,

their employment and export potential. http//www.europa.eu.int/comm/environment/enveco/industry_employment/

ecotec_exec_sum.pdf

[22]

Die flexiblen Mechanismen von Kyoto sind in

unserem Artikel „Petit pas compromis,

effets pervers garantis” beschrieben (http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article648).

[23]

Anil Agarwal & Sunita Nairin, „The

Atmospheric Rights of All People on Earth”,

http://www.cseindia.org/.

[24]

Siehe: http://www.gci.org.uk/; C&C-Erklärung

auf deutsch unter http://www.gci.org.uk/translations/CandC_Statement(German).pdf

[25]

John Houghton, „Overview of the Climate

Change Issue”, http://www.jri.org.uk/resource/climatechangeoverview.htm#carbon.

[26]

Jean-Pascal van Ypersele, „L’injustice

fondamentale des changements climatiques”,

in Alternatives Sud, Bd. 13,-2006

[27]

J. P van Ypersele, op. cit.

[28]

Für eine umfassende Übersicht –jetzt

wieder für Tonnen CO2 –siehe http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita

- d.Üb.

[29]

Der Stern-Report relativiert die Idee, die erneuerbaren

Energien könnten sich spontan durchsetzen,

wenn ihre Kosten äquivalent zu denen des

Öls werden. Dem Bericht zufolge könnten

in dem Fall die Ölpreise fallen, um wettbewerbsfähig

zu bleiben. Die Existenz einer ernormen Rente,

zusätzlich zu den Profiten, macht dieses

Szenario möglich.

[30]

Ein besonders schlimmer Schlamassel gerade beim

Klimawandel, hatten diese Ökonomien doch

einen extrem hohen Verbrauch an Energie und

Kohlenstoff.

[31]

Michaël Löwy, „Qu’est-ce

que ‘l’écosocialisme?”(http://www.iire.org/lowyeco.html).

[Auf deutsch siehe auch: „Überleben

statt Profit“ in SoZ, Januar 2003, Seite

19,

http://vsp-vernetzt.de/soz/030119.htm –

d.Üb.]

[32]

Die Campaign against Climate Change (http://www.campaigncc.org/)

ist eine britische Klimaschutzorganisation,

die sich 2001 aus Anlass der Ablehnung des Kyoto-Protokolls

durch Präsident Bush gegründet hat.

Ihre Demonstration in London am 4.11.2006 mit

25 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die

bislang größte Klimaschutzdemonstration

des Landes.

Das Climate Action Network (http://www.climatenetwork.org/)

ist ein weltweiter Zusammenschluss von 365 Klimaschutzorganisationen.

Mitglied in Deutschland sind beispielsweise

BUND, Nabu, WWF, und Öko-Institut.

[33]

Eine solche Forderung wurde Anfang der 80-er

Jahre von entlassungsbedrohten Arbeitrinnen

und Arbeitern des Glaverbel-Konzerns in der

belgischen Region Charleroi aufgestellt. Eine

öffentliche Gesellschaft für die Wärmedämmung

und Renovierung von Gebäuden war sogar

gegründet worden, aber die Regierung hat

das Projekt dann versenkt.

|