Anstelle

des 1990 verkündeten »Endes der

Geschichte« erleben wir gegenwärtig

die Renaissance eines zunehmend ungezügelten

Kapitalismus, wie es ihn zuletzt in der Zeit

zwischen den Weltkriegen gab. Mit dem unscharfen

Begriff der »Globalisierung« wird

heute eine Wirtschaftsordnung bezeichnet,

die von einer zunehmenden Konzentration des

Reichtums auf die Zentren (Teil I von Winfried

Wolfs Analyse) und immer häufiger auftretenden

zyklischen Konjunkturkrisen geprägt ist

(Teil II). Der heutige Teil beschäftigt

sich mit den sozialen Folgen dieser Entwicklung:

der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich.

Vorhersagen von Krisen im Kapitalismus sind

kaum möglich. Der Grund ist in den vielfältigen

antagonistischen Widersprüchen zu suchen,

die der kapitalistischen Produktion selbst

zugrunde liegen. Es war weder Karl Marx, noch

wäre es einem modernen Computermodell

möglich, die exakten Wechselwirkungen

dieser Widersprüche zu berechnen. Diese

sind zu komplex – sie schließen

sich einerseits aus, andererseits bedingen

sie einander.

Karl Marx irrte oft in der konkreten Vorhersage

von Krisen, betonte aber, daß dies in

der Natur der Sache liege. In einem Brief

an Friedrich Engels vom 8. Dezember 1857 schrieb

er: »Dear Frederick, (...) da Lupus

(d.i. Wilhelm Wolff) beständig Buch über

unsere Krisenvorhersagen führte, so erzähle

ihm, daß der Economist von letztem Sonnabend

erklärt, die Endmonate von 1853, durch

ganz 1854, Herbst 1855 und ›the sudden

changes of 1856‹ (die plötzlichen

Veränderungen des Jahres 1856, W.W.)

habe Europa immer nur hair breadth escape

vom impending crash (die Rettung um Haaresbreite

vom drohenden Krach) gehabt.« (MEW 29,

S. 225)

So macht es Sinn, sich bei konkreten Krisenvorhersagen

zurückzuhalten. Die Tatsache, daß

sich die Konjunktur in einem Zyklus bewegt

und daß auf jeden Aufschwung ein Abschwung

und – in der aktuellen Phase der kapitalistischen

Produktion – eine Krise mit absolut

rückläufiger Produktion –

folgt, ist jedoch unbestreitbar.

Da das Zugeständnis, daß Krisen

etwas mit dem Kapitalverhältnis selbst

zu tun haben, diese Wirtschaftsweise disqualifiziert,

versuchen bürgerliche Ökonomen,

die Krisenanfälligkeit im Bereich von

Naturgewalten und bei der Meteorologie anzusiedeln.

Am 26. August 1932, auf dem Höhepunkt

der Weltwirtschaftskrise, schrieb der Leiter

des Deutschen Institutes für Konjunkturforschung,

Professor Ernst Wagemann, über den Charakter

der Krise: »Solche von außen her

auf die Wirtschaft einwirkenden Ereignisse

sind ebensowenig wie Erdbeben, Brandkatastrophen

usw. mit den Methoden der Konjunkturforschung

vorauszusehen, auch ihre Folgen entziehen

sich jeder quantitativen Voraussicht.«

Tanz auf den

Trümmern des Sozialstaates: Eröffnung

des Wiener Opernball

Verortung

im neuen Zyklus

Auch wenn eine exakte Vorhersage der nächsten

Krise spekulativ ist, so ist es doch sinnvoll,

den aktuellen Stand im Krisenzyklus zu bestimmen.

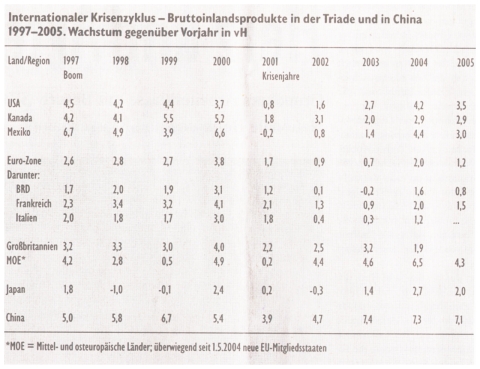

Die nebenstehende Tabelle gibt die Wachstumsraten

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Triade

(Nordamerika, Japan und Europa) und in China

an. Da beim BIP alle Einkommen, auch die der

Dienstleistungssektoren, zusammengefaßt

sind, wird die Zyklizität abgeschwächt

wiedergegeben. Im Fall einer Wiedergabe der

industriellen Produktion wären die Ausschläge

nach oben und unten stärker. So sank

in den Krisenjahren 2001 und 2002 in allen

drei imperialistischen Zentren die Produktion

auch absolut. Dennoch erkennt man auch bei

diesen BIP-Zahlen:

– Es gibt einen weitgehend synchronen

Verlauf des Konjunkturzyklus in den zwei imperialistischen

Zentren Nordamerika und Europa. Japan spielt

die bekannte Sonderrolle mit seiner langen

Stagnationsphase 1992 bis 2002.

– Der Aufschwung des vorangegangenen

Zyklus endete 2000 und mündete 2001 und

2002 in zwei Krisenjahre.

– In der BRD und in weiteren Teilen

der Eurozone gab es eine leichte zeitliche

Verschiebung des zyklischen Verlaufs, wie

er von der US-Ökonomie vorgegeben wurde:

Hier waren vor allem 2002 und 2003 die entscheidenden

Krisenjahre.

– 2003 begann in den USA der neue Aufschwung.

Die Eurozone setzte 2004 zu einem Aufschwung

an, der jedoch 2005 bereits wieder abebbte.

– Die chinesische Ökonomie erlebte

in all diesen Jahren keine größeren

Einbrüche des BIP. Allerdings äußerte

sich die internationale Krise in den Jahren

2001 und 2002 auch hier in reduzierten Wachstumsraten.

2005 gab es einen deutlichen Rückgang

des Wachstums in den USA. In der Eurozone

hat sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr

fast halbiert; es liegt mit 1,2 Prozent (BRD:

0,8 Prozent) nahe an der Stagnation. Zum Jahreswechsel

2005/2006 ist der Zyklus bereits durch Elemente

der Überproduktion gekennzeichnet. In

der internationalen Autoindustrie –

der für den weltweiten Zyklus wichtigsten

Branche – gab es 2005 Kapazitäten

zur Fertigung von rund 65 Millionen Autos;

die reale Produktion lag jedoch bei 53 Millionen.

Trotz unausgelasteter Kapazitäten von

gut einem Fünftel wurde vielfach auf

Halde produziert bzw. die zuviel produzierten

Autos können nur durch massive Rabatte

verkauft werden. Da es allerorten –

auch aufgrund der noch niedrigen Zinsen –

zu einer Ausweitung der Kredite kommt, kann

die Nachfrage noch künstlich gesteigert

und verlängert werden. Seit Frühjahr

2005 begann die Fed, die US-Zentralbank, die

Zinsen wieder deutlich anzuheben, im November

2005 folgte die Europäische Zentralbank

(EZB).

Bei einem oberflächlichen Blick könnte

man sagen: Die nächste internationale

Krise wird voraussichtlich 2007 oder 2008

eintreten. Und darüber könnte zwischenzeitlich

unter dem Motto »business as usual«

zur Tagesordnung übergegangen werden.

Beschränkter

Massenkonsum

Nun gibt es jedoch eine Reihe von Faktoren,

die eine besondere Unsicherheit für den

weiteren Gang des Zyklus darstellen und die

eine Krise früher auslösen bzw.

deren Tiefe vergrößern könnten.

Dazu zählen vor allem die Ungleichgewichte

im Weltfinanzsektor. Doch auch ohne diese

Besonderheiten gibt es einen klassischen Widerspruch

innerhalb des kapitalistischen Krisenzyklus,

der die kommende Krise vertiefen muß.

Es handelt sich um den Widerspruch zwischen

der kaum begrenzten Steigerung von Produktivkraft

und Produktion und der beschränkten Massenkaufkraft.

Dieser Widerspruch spielt im modernen, neoliberalen

Kapitalismus eine weit größere

Rolle als in der vorausgegangenen Phase. Er

wurde von Karl Marx in Band III des »Kapital«

als entscheidend für die kapitalistische

Krise bezeichnet und wie folgt charakterisiert:

»Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation

und die ihrer Realisierung sind jedoch nicht

identisch. Sie fallen nicht nur nach Zeit

und Ort, sondern auch begrifflich auseinander.

Die einen sind nur beschränkt durch die

Produktivkraft der Gesellschaft, die anderen

(...) durch die Konsumtionskraft der Gesellschaft.

Dies letztere ist aber bestimmt (...) durch

die Konsumtionskraft auf Basis antagonistischer

Distributionsverhältnisse, welche die

Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft

auf ein nur innerhalb mehr oder weniger engen

Grenzen veränderliches Minimum reduziert.«

(MEW 25, S. 254) Mit anderen Worten desselben

Autors: »Es werden zuviel Waren produziert,

um den in ihnen enthaltenen Wert und darin

eingeschlossenen Mehrwert unter den durch

die kapitalistische Produktion gegebenen Verteilungsbedingungen

und Konsumtionsverhältnissen zu realisieren

und in neues Kapital rückverwandeln zu

können.« (a. a. O., S. 268)

In der aktuellen volkswirtschaftlichen Debatte

ist oft die Rede von einer »zu hohen

Sparquote«, von einer »(falschen)

Zurückhaltung der Konsumenten«

aufgrund von »typisch deutscher Zukunftsangst«.

Demgegenüber seien die USA ein wahres

Konsumentenparadies. Auch wirke der Slogan

»Geiz ist geil« – und seine

Folgen – kontraproduktiv. Im Spiegel

war zu lesen: »Während die US-Verbraucher

trotz Terrorhysterie und Rezession shoppen

wie selten zuvor, verweigern sich die Deutschen

einfach. Der Unterschied: Die Amerikaner treibt

ein unerschütterlicher Glaube in die

Geschäfte (...), an Gegenwart und Zukunft

des Landes. Das Vertrauen in die Politik ist

bei den Deutschen nicht besonders ausgeprägt

(...) Nirgendwo ist die ›gefühlte

Lage‹ so schlecht. Und um Gefühle

geht es dauernd (...) Es fehlt an Glauben

in die Wirtschaft und in ihre Elite.«

(Der Spiegel, Nr. 51/2004)

Hiermit werden die Verhältnisse auf den

Kopf gestellt. Nicht das »Sparverhalten«

und nicht der »Geiz« beschränken

den Konsum. Es sind die seit langem stagnierenden

individuellen Einkommen und die rückläufige

Zahl der Erwerbstätigen und der abhängig

Beschäftigten – gepaart mit der

wachsenden Massenerwerbslosigkeit –,

die die privaten Konsumausgaben reduzieren.

Diese Masseneinkommen – und damit die

Nachfrage – stagnieren wiederum, weil

zugleich die Gewinne steigen. Die Armut wächst,

weil parallel die Anhäufung des Reichtums

bis dahin kaum vorstellbare Ausmaße

annahm.

Produktion

von Reich und Arm

Die Nettogewinne der deutschen Kapitalgesellschaften

– nur Aktiengesellschaften und GmbH

– lagen 2004 um 113 Prozent über

dem Niveau von 1991. Die Reallöhne in

der BRD gingen im Zeitraum 1991 bis 2004 zurück

(um rund 3,5 Prozent). Sie liegen heute ungefähr

auf dem Niveau, das Mitte der achtziger Jahre

in Westdeutschland erreicht war. Gleichzeitig

haben sich die Bezüge der Vorstände

der deutschen Aktiengesellschaften allein

im Zeitraum 1997 bis 2003 verdoppelt –

bereits preisbereinigt, also in realen Werten.

Die Lohnquote – der Anteil der Löhne

und Gehälter am gesamten Volkseinkommen

– sank seit 1980 fast kontinuierlich.

Sie lag vor 25 Jahren bei 75 Prozent, war

bis zum Wendejahr 1990 auf 68 Prozent gesunken.

Danach stieg sie bis 1994 leicht an und sank

bis 2003 auf 67 Prozent. Der zitierte Anstieg

der Gewinne im gleichen Zeitraum korreliert

mit dieser Entwicklung.

Selbst der Verweis auf die »zu hohe

Sparquote« ist Unsinn. Die Financial

Times Deutschland (FTD) konstatierte dazu

Mitte 2005: »In den vergangenen Jahren

ist die Sparquote zwar gestiegen, aber vor

allem deshalb, weil sie zuvor im Börsenboom

stark zurückgegangen war. Diese Korrektur

ist jetzt abgeschlossen. Ende 2003 sank (!)

die Sparquote sogar wieder, auf eben jene

10,6 Prozent. Sie liegt jetzt um 0,4 Prozentpunkte

unter – und nicht über –

dem Durchschnitt seit der Wiedervereinigung.«

In den USA ist die reale Entwicklung nicht

völlig entgegengesetzt. 1991 kam es hier

erstmals zu Reallohnverlusten. Danach gab

es bei den realen Einkommen weitgehend Stagnation.

Erst 2001 wurde wieder das Niveau von 1991

erreicht. Im Zeitraum 2001 bis 2004 stiegen

die Reallöhne wieder leicht an. Allerdings

wuchs die Produktivität dreimal schneller.

Doch 2005 gab es erneut einen Reallohnabbau.

Die FTD geht davon aus, daß der Grund

für diese Kluft darin liegt, daß

es »zu einer langfristigen Verschiebung

des Kräfteverhältnisses zwischen

Arbeitnehmern und Arbeitgebern« kam.

So lag der gewerkschaftliche Organisationsgrad

1983 noch bei 20 Prozent. Er liegt inzwischen

bei 12,5 Prozent.

Wenn dennoch immer wieder auf das hohe Wachstum

des Konsums in den USA verwiesen wird, so

gibt es dafür eine Reihe spezifischer

Erklärungen. Dazu zählen das stetige

Wachstum der Bevölkerung und der Zahl

der Erwerbstätigen (in der BRD stagniert

die Bevölkerung; die Zahl der Erwerbstätigen

ist deutlich rückläufig). Es gibt

einen rasanten Anstieg der Immobilienpreise,

was zu Einkommenssteigerungen und zu besseren

Möglichkeiten der Kreditaufnahme führt.

Letzteres wird zusätzlich durch ein US-Zinsniveau

begünstigt, das seit Jahren deutlich

unter demjenigen in der Eurozone liegt.

Ein entscheidender Grund ist auch die unterschiedlich

hohe Kreditaufnahme. In der BRD stiegen die

Konsumentenkredite im Zeitraum 1998 bis 2004

um 35 Prozent, in den USA um 65 Prozent. Das

heißt: Auch in der BRD diente der Anstieg

der Kreditaufnahme zur Überbrückung

der Absatzschwierigeiten. In den USA liegt

das Niveau dieser künstlichen Nachfrage

allerdings nochmals deutlich höher. Inzwischen

übersteigt in den USA die Verschuldung

der privaten Haushalte neun Billionen US-Dollar.

Das bedeutet, daß der Durchschnittshaushalt

mehr Schulden hat, als er im Jahr netto verdient.

In beiden Fällen – USA und BRD

– ist offenkundig, daß diese Art

Nachfrage nicht unendlich fortgesetzt werden

kann. In der BRD waren 1994 zwei Millionen

Haushalte überschuldet. 2004 waren es

3,3 Millionen.

Die obengenannten Einkommensdifferenzen münden

– wesentlich unterstützt von den

gegensätzlichen Eigentumsverhältnissen,

die für Klassengesellschaften charakteristisch

sind – in krassen Prozessen der Reichtumsanhäufung

und der Verbreitung von Armut. In der BRD

hat sich das private Geldvermögen –

ohne Immobilien und Produktivvermögen

– im Zeitraum 1991 bis 2004 mehr als

verdoppelt – von 2020 Milliarden Euro

auf 4076 Milliarden Euro. Die Zahl der Millionäre

– Menschen mit mehr als einer Million

Euro als flüssigem Geldvermögen

auf dem Konto (erneut: ohne Immobilienbesitz)

stieg von 510000 im Jahr 1997 auf 760300 im

Jahr 2004. Wobei im Jahr eins nach Hartz IV

mit großem Bedauern festgestellt wurde,

daß die Zahl der Euromillionäre

2004 »nur« um 4400 anstieg. Dabei

verfügen allein diese neuen 4 400 Euromillionäre

über ein Geldvermögen von 4,4 Milliarden

Euro. Insgesamt entspricht das auf Konten

gehortete Geldvermögen der BRD-Millionäre

von vier Billionen dem Doppelten des Bruttoinlandsproduktes

des Landes.

Es handelt sich um einen internationalen Prozeß.

Weltweit wuchs das flüssige Geldvermögen

der Dollarmillionäre auf 30800 Milliarden

US-Dollar im Jahr 2004. Das war allein gegenüber

dem Vorjahr ein Anstieg um 8,2 Prozent. Dieses

Geldvermögen befindet sich in den Händen

von 8,3 Millionen Millionären. Gegenüber

dem Jahr 2003 waren das 600000 Dollar-Millionäre

mehr; einen so großen absoluten Anstieg

hat es nie zuvor gegeben. Das Geldvermögen

dieser Geldelite liegt ziemlich genau auf

der Höhe des Welt-Bruttonationaleinkommens

(wobei das letztere die Summe der jährlichen

Einnahmen ist und das erstere die Anhäufung

von Vermögen darstellt, das über

einen längeren Zeitraum akkumuliert –

aus fremder Arbeit angeeignet – wurde).

Interessanterweise wuchs die Zahl der Dollarmillionäre

am schnellsten in Afrika (2004: + 13,7 Prozent),

in Nordamerika (+ 9,7 Prozent), im Mittleren

Osten (9,5 Prozent) und in der Region Asien/Pazifik

(+ 8,2 Prozent).

Bei der genannten Gesamtzahl von 30800 Milliarden

Dollar flüssigem Geldkapital handelt

es sich nur um jenen Betrag, den die Dollarmillionäre

auf sich konzentrieren. Insgesamt –

die nicht ganz so vermögenden Privaten

und die Unternehmen mitberücksichtigt

– gibt es weltweit ein flüssiges

Geldvermögen von rund 60 Billionen (60000

Milliarden) Euro.

Nun wird die Debatte über Gewinnmaximierung

und Reallohnabbau und über Reich und

Arm in der Regel moralisch geführt. Christliche

und humanistische Kreise betonen das »schreiende

Unrecht« angesichts eines obszön

zur Schau gestellten Luxus, während sich

die Armut auch in den imperialistischen Zentren

– ganz zu schweigen von der sogenannten

Dritten Welt – rasant ausweitet. Im

Gegensatz zu dem Argument, dies sei eine »falsche

Neiddebatte«, ist die Argumentation,

die Anhäufung dieses Reichtums sei »ungerecht«,

völlig berechtigt.

Doch es handelt sich bei dieser wachsenden

Kluft von Reich und Arm auch um einen äußerst

bedeutenden Vorgang in der politischen Ökonomie,

der stark negative Folgen für die Menschen

hat. Es geht nicht darum, daß die reichen

Privatpersonen und die großen Unternehmen

mit Milliarden US-Dollar auf dem Konto Schatzbildung

für das private Vergnügen betreiben

oder wie Dagobert Duck gelegentlich zum puren

Vergnügen in ihre Geldberge eintauchen.

Karl Marx: »Mit der Ausdehnung der Warenzirkulation

wächst die Macht des Geldes, der stets

schlagfertigen, absolut gesellschaftlichen

Form des Reichtums. (...) Das Geld ist aber

selbst Ware, ein äußerlich Ding,

das Privateigentum eines jeden werden kann.

Die gesellschaftliche Macht wird so zur Privatmacht

der Privatperson.« (MEW 23, S. 145f.)

Vor allem aber gilt nun, was Marx im Zusammenhang

mit dem zitierten Widerspruch Produktion/Konsumtion

hervorhob: »Der letzte Grund aller wirklichen

Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung

der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen

Produktion, die Produktivkräfte so zu

entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit

der Gesellschaft ihre Grenze bilde.«

(MEW 25, S. 501)

Hinter der wachsenden Kluft von Arm und Reich,

hohen Gewinnen und Reallohnsenkungen steht

ein vierfacher Prozeß:

1. Das zugunsten von Unternehmern und Reichen

veränderte gesellschaftliche Kräfteverhältnis

und die damit verbundenen Damm- und Tabubrüche

unterschiedlicher Art (Tarifflucht, Aushöhlung

des Flächentarifvertrags, Zusammenlegung

von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe/Hartz

IV usw.) führen zu fortgesetzten Lohnabsenkungen.

Diese lassen die Gewinne und den Reichtum

explodieren.

2. Im Inland stagnieren oder sinken die Masseneinkommen.

Die Binnenkonjunktur lahmt. Der Widerspruch

zwischen immer mehr beschränkter Konsumtionskraft

und hohem Produktionsoutput wiederum führt

zu verschärften Wirtschaftskrisen.

3. Damit erhöht sich zugleich der Druck

auf die Löhne und der Drang auf den Weltmarkt.

Letzteres wiederum verschärft die Konkurrenz

und die Tendenz, diese Weltmarktkonkurrenz

militärisch abzusichern und gegebenenfalls

»auszutragen«.

4. Die gewaltigen Profite und die aufgehäuften

privaten Geldvermögen finden kaum Anlage

im Inland und suchen solche global.

Conrad Schuhler vom Institut für sozial-ökologische

Wirtschaftsforschung (isw) in München:

»Was machen die Reichen mit ihren Billionen?

Sie schicken das Geld rund um den Globus,

um die Anlage mit der höchsten Rendite

ausfindig zu machen. Weltweit kreisen 60 Billionen

Euro privates Geldvermögen – das

ist das Dreißigfache des deutschen Sozialproduktes

– um sich dort niederzulassen, wo der

höchste Profit herausspringt. Dies ist

der springende Punkt der Globalisierung des

Finanzmarktes.« Karl Marx beschrieb

den unbegrenzten Trieb der Schatzbildung im

»Kapital«, Band I, wie folgt:

»Der Trieb der Schatzbildung ist von

Natur maßlos. Qualitativ oder seiner

Form nach ist das Geld schrankenlos, d.h.

allgemeiner Repräsentant des stofflichen

Reichtums, weil in jede Ware unmittelbar umsetzbar.

Aber zugleich ist jede Geldsumme quantitativ

beschränkt, daher auch nur Kaufmittel

von beschränkter Wirkung. Dieser Widerspruch

zwischen der quantitativen Schranke und der

qualitativen Schrankenlosigkeit des Geldes

treibt den Schatzbildner stets zurück

zur Sisyphusarbeit der Akkumulation. Es geht

ihm wie dem Welteroberer, der mit jedem neuen

Land nur eine neue Grenze erobert.«

(MEW 23, S. 147)

Den "Kräften

des Marktes" ausgeliefert

Auch wenn für diese Entwicklung letzten

Endes die allgemeinen Rahmenbedingungen und

die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse

entscheidend sind, so sind es doch immer auch

konkrete Maßnahmen der Politik, die

zur Entwicklung eines »Turbokapitalismus«

– tatsächlich des ordinären

Kapitalismus – beitragen. Die Steuerreform

des Jahres 2000 befreite die Kapitalgesellschaften

von jährlich 15 Milliarden Euro Steuerzahlungen.

Sie erhöhte entsprechend die Profite

und ließ den Staat verarmen bzw. produzierte

den Druck zum Abbau des Sozialstaats. Die

US-Steuergesetzgebung war in dieser Hinsicht

Vorbild.

Die von der Bundesregierung 2002 beschlossene

Abschaffung der Versteuerung von Gewinnen

aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen

trug massiv zur Zerschlagung von Unternehmen

und zum Aufstieg der »Heuschrecken-Gesellschaften«

bei.

Die Bildung der Freihandelszone NAFTA zwischen

Kanada, den USA und Mexiko beschleunigte die

Standortkonkurrenz in Nordamerika. Die EU-Osterweiterung

wirkte in der gleichen Richtung in Europa.

Die Weigerung, Kerosin zu besteuern, und die

gezielte – von der EU-Kommission explizit

gedeckte – staatliche Förderung

von regionalen Airports hat den Aufstieg der

Billigflieger zur Folge. Die Abschaffung des

Sterbegeldes führt zum Aufstieg der Sargdiscounter

und zu Billigbestattungen in Osteuropa.

Die Anhebung der Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte

zum 1. Januar 2007 reduziert ein weiteres

Mal die Binnennachfrage der privaten Haushalte

und verschärft die Krisentendenzen. Der

Chef des Institutes für Wirtschaftsforschung

Halle, Udo Ludwig, äußerte mit

Blick auf diese Steuererhöhungen zum

Jahresende 2005: »2007 kommt ein gehöriger

Dämpfer. Wir erwarten zwar keine Rezession,

aber die Gefahr ist da.« Ein großes

Risiko sei dabei »vor allem die mögliche

Abschwächung der Weltwirtschaft.«

(FAZ, 20.12.2005)