|

1. Die unterschiedlichen Gesundheitssysteme

Grundsätzlich

unterscheidet man vier verschiedene Systeme

der Finanzierung der Gesundheitssysteme –

jedenfalls in den industrialisierten Ländern:

- Das

sogenannte Bismarck-System, benannt nach

dem vormaligen deutschen Reichskanzler Bismarck,

wurde von diesem Ende des 19. Jahrhunderts

eingeführt. Es handelt sich um ein

System von (einer oder mehreren) öffentlichen,

nicht profitorientierten Krankenversicherungen,

in die jede Person unterhalb einer bestimmten

Einkommensgrenze einzahlen muss1.

Die Beitragshöhe hängt vom Einkommen

ab. Das System ist selbstverwaltet, das

Ausmaß der Leistungen ist gesetzlich

festgelegt. Ärzte und Krankenhäuser

werden direkt von der Versicherung bezahlt,

es gibt einen Katalog fester Preise für

jede Leistung. Grundsätzlich werden

alle „notwendigen“ Maßnahmen

bezahlt. Aber die Behandlungsinstitutionen

sind Privatunternehmen, ausgenommen ein

Teil der Krankenhäuser. Beispiele für

dieses System wären Deutschland und

Österreich.

- Das

sogenannte Beveridge-System, benannt nach

dem britischen Ökonomen und Sozialreformer

Beveridge, wurde am Ende des 2. Weltkriegs

in Großbritannien eingeführt.

Es handelt sich um ein komplett steuerfinanziertes

System, die Verwaltung der Mittel hat eine

staatliche Behörde, der NHS (National

Health Service) inne. Generell werden alle

„notwendigen“ medizinischen

Maßnahmen bezahlt. Beispiele für

ein solches System sind Dänemark, Großbritannien,

Irland, Spanien, Portugal, Finnland, Schweden,

Norwegen und Italien.

- Das

sogenannte Semaschko-System, benannt nach

dem ersten Volkskommissar für Gesundheit

der Sowjetunion, ist ein komplett staatlich

kontrolliertes und in staatlichem Besitz

befindliches System, inklusive Hospitäler

und Arztpraxen/Ambulatorien. Die Versorgung

ist prinzipiell kostenlos. Ein Beispiel

war das polnische System2, aber

auch die meisten anderen Länder des

ehemaligen sogenannten Ostblocks.

-

Das vierte System, das des freien „Gesundheitsmarktes“,

gibt es in Europa nicht, aber die USA haben

ein in der Hauptsache marktbasiertes System.

Alle

diese Systeme sind, wie der niederländische

Soziologe Abram de Swaan einmal schrieb, Systeme,

die die „externen Risiken“ (d. h.,

die sozialen Folgen der Verstädterung und

damit des Verlustes gewachsener sozialer Netzwerke)

kompensieren sollen, die durch den Aufstieg

des industriellen Kapitalismus generiert wurden.

Man

muss dabei betonen, dass heutzutage praktisch

keines dieser Systeme mehr in seiner „Reinform“

existiert. In den letzten Jahrzehnten wurden

eine ganze Reihe von Veränderungen vorgenommen,

die die ersten drei genannten aufgeweicht, oder

besser gesagt geschwächt haben, in einigen

Fällen wurde sogar ein kompletter Systemwechsel

vorgenommen. Beispielsweise muss man in einigen

Ländern feste oder abgestufte „Selbstbeteiligungen“

bezahlen, einen Teil der Arzneimittelkosten,

einen festen oder auf Behandlungstage bezogenen

Zuschlag für Krankenhausbehandlung etc.

In der Schweiz zum Beispiel wurde vor einigen

Jahren ein System eingeführt, das in einer

basalen öffentlichen Versicherung besteht

(in die jedeR die gleiche Summe einzahlt, unabhängig

vom Einkommen), sowie aus einer privaten „Zusatzversicherung“.

Die Niederlande wählten einen ähnlichen

Weg. Wir werden später hierauf zurückkommen.

Darüber

hinaus ist zu sagen, dass in allen Ländern

ein mehr oder weniger großer privater

Sektor im Gesundheitswesen existiert, der in

der Regel nur für die Reicheren zugänglich

ist.

Das

Militär wiederum hat generell ein komplett

paralleles System für seine Soldaten.

2.

Was sind die Gründe für die Veränderungen,

die sich in allen Systemen in den letzten Jahrzehnten

abspielten?

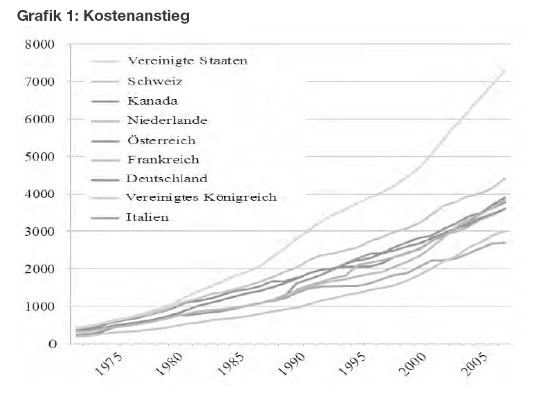

Die

offizielle Lesart ist, dass die Gründe

dafür, die Systeme zu einem mehr oder weniger

marktorientierten, individuell finanzierten

Konstrukt umzuwandeln, darin liegen, dass die

Kosten für das öffentliche System

zu hoch seien. Das ist nicht wahr, und das ist

leicht zu beweisen (Grafik 1, Tabelle 1):

Aus

den gezeigten Daten geht eindeutig hervor, dass

das US-System, das das am stärksten marktorientierte

ist, auch das teuerste ist – und zwar

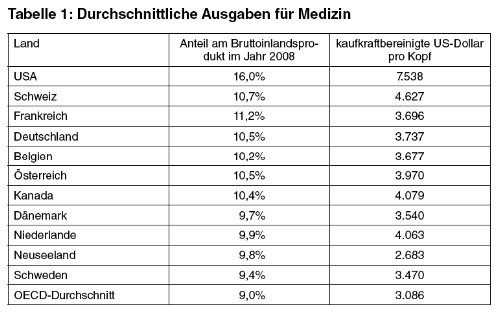

mit großem Abstand. Das zweite Argument

ist, dass die Qualität der Versorgung durch

ein privates Versicherungssystem verbessert

würde. Das ist ebenfalls unwahr. Die entsprechende

Zahlen und Untersuchungen zeigen, dass es keine

Korrelation zwischen der Verfasstheit des Systems

und dem medizinischen Outcome gibt. Ein Beispiel

ist die Lebenserwartung. (Grafik 2)

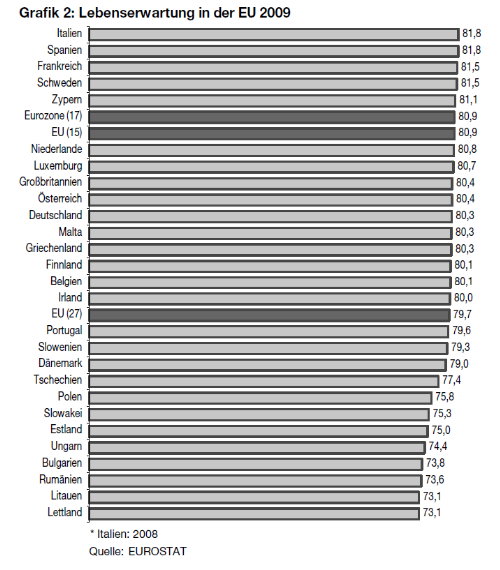

Außerdem

muss man sagen, dass eine Untersuchung der WHO

zeigt, dass vom Standpunkt der Patientenzufriedenheit

die privaten Systeme am schlechtesten abschneiden.

(Grafik 3)

Was

sind dann die wahren Gründe? Es gibt zwei

Arten. Zunächst die kurzfristigen:

- Die

Finanznot der Regierungen als Resultat der

Wirtschaftskrisen. Durch den Verkauf öffentlicher

Einrichtungen und Unternehmen versuchen

sie, ihr Finanzproblem zu lösen und

gleichzeitig durch die Schwächung des

öffentlichen Systems einen Teil der

Kosten (Subventionen etc.) loszuwerden,

indem sie auf ein System der individuellen,

privaten Versicherung umschwenken.

Das

zweite sind die langfristigen Gründe:

- In

einer Zeit niedergehender Profitraten und

einer schweren langandauernden Verwertungskrise

des Kapitals drängt letzteres in den

öffentlichen Sektor, der ihm bis dato

(teilweise) versperrt blieb. Es versucht

so, Gesundheitsversorgung vom öffentlichen

Gut zu einer gewöhnlichen Ware zu machen.3

Das

bedeutet schlicht, dass die Privatisierung das

System teurer machen und die Ergebnisse verschlechtern

wird. Der Unterschied ist, dass die Kosten von

den Individuen getragen werden und nicht von

einem Solidarsystem, wodurch die Möglichkeiten

des Kapitals, in diesen Sektor zu expandieren,

erheblich besser sind.

3.

Die hauptsächlichen Widersprüche

Andererseits

muss man sagen, dass die existierenden Systeme

tatsächlich nicht besonders gut funktionieren.

Aber das hat Gründe, die nicht aus dem

System als solchem herrühren. Die Probleme,

die all die genannten Systeme haben, beruhen

auf zwei Hauptwidersprüchen:

- Es

existiert ein inhärenter Widerspruch

zwischen dem kollektiven und solidarischen

Charakter der Beveridge-, Semaschko- und

Bismarck- Systeme und der privaten Aneignung

der kollektiv aufgebrachten Mittel durch

die jeweiligen Dienstleister, einschließlich

der Industrie wie z. B. Pharmaunternehmen,

Medizintechnikproduzenten etc.

- Der

zweite Widerspruch ist der zwischen dem

Interesse des Individuums wie der Gesellschaft

an einer sicheren, effizienten und billigen

Gesundheitsversorgung und dem Interesse

der privaten Anbieter und Produzenten daran,

immer mehr Produkte zu verkaufen, Operationen

durchzuführen etc.pp. Das heißt,

es handelt sich um den Widerspruch zwischen

der öffentlichen und solidarischen

Grundverfasstheit des Finanzierungssystems

und der privatwirtschaftlichen, profitorientierten,

kapitalistischen Struktur (eines Teils)

des Versorgungssystems. 4

Diese

Widersprüche führten beispielsweise

in Deutschland bereits zu einer Situation, in

der es offensichtlich ist, dass 50–60

% der arthroskopischen Eingriffe am Kniegelenk

(um nur ein Beispiel zu nennen, es gibt unzählige

weitere) heute schlicht unnötig sind. Aber

wer ein privates Ambulatorium oder eine Klinik

betreibt, der muss ein Minimum an Prozeduren

durchführen, an Produkten verkaufen etc.,

sonst geht er schlicht bankrott.

Die

Analyse ist noch etwas komplizierter, aber es

ist hier nicht die Zeit, ins Detail zu gehen.

Um nur eines noch zu benennen: Es gibt einen

weiteren Widerspruch, nämlich einen innerkapitalistischen.

Ein Teil der Kapitalisten möchte die Kosten

für die Gesundheitsversorgung reduzieren,

die eine der am schnellsten wachsenden Branchen

in den Industriestaaten ist, und zwar aus mehrerlei

Gründen, hauptsächlich deshalb, weil

die Menschen ihr Geld nur einmal ausgeben können,

und sie deshalb ein Interesse an einer Limitierung

haben, während die Kapitalgruppen, die

im Medizingeschäft arbeiten, weiter expandieren

wollen.

Und

dann gibt es noch den fundamentalen Widerspruch

zwischen dem sozialen Charakter und der sozialen

Bedingtheit von „Gesundheit“ und

der individuellen Herangehensweise an sie, die

das existierende System repräsentiert,

ausgedrückt in dem herrschenden Paradigma,

dass „Gesundheit“ individuell erreicht

werden könne. Wir werden auch darauf noch

am Ende des Vortrags zurückkommen.

4.

Welche Veränderungen haben sich in den

letzten Jahrzehnten abgespielt?

Grundsätzlich

können wir eine Reihe von Maßnahmen

beobachten, mittels derer einerseits der Wunsch

des Kapitals im Medizinbereich, den Sektor zu

durchdringen und Gesundheitsversorgung vom öffentlichen

Gut zur Ware zu machen, befriedigt werden soll,

und andererseits ein Minimum von sozialer Absicherung

gesichert werden soll, die zur Aufrecherhaltung

der sozialen Kohärenz und wegen des Bedarfs

der Unternehmer an einigermaßen gesunden

Arbeitern nötig erscheint. Diese Maßnahmen

und das Ausmaß, in dem sie angewendet

wurden und werden, sind in unterschiedlichen

Ländern unterschiedlich, nicht nur wegen

der unterschiedlichen Ausgangsbedingung, sondern

auch wegen des unterschiedlichen Ausmaßes

an sozialem Widerstand und wegen des unterschiedlichen

historischen und sozialen Hintergrundes. Aber

trotzdem sind sie in den meisten Ländern

ähnlicher Art:

-

Privatisierung öffentlicher Einrichtungen

(Krankenhäuser, Pflegeheime etc.)

- Prekarisierung

der Arbeit

- (Teilweise)

Privatisierung der Versicherungssysteme

(z. B. die private Zusatzversicherung in

der Schweiz)

- Feste

oder prozentuale Zuzahlungen (z. B. die

10 Euro Praxisgebühr in Deutschland)

- Privatisierung

der Forschung

Und

dann gibt es, besonders in den Semaschko-Systemen,

aber nicht nur da, eine zunehmende Tendenz zur

Korruption, was sozusagen auch eine Form der

„Zuzahlung“ darstellt …

5.

Widerstand?

Widerstand

gegen die fortschreitende Deregulierung und

Privatisierung des Gesundheitswesens ist ein

schwieriger Akt. Es gibt europaweit Beispiele

für diesen Widerstand, aber meistens ist

es nicht ein Widerstand gegen die soeben geschilderte

generelle Tendenz als solche, sondern gegen

ihre Folgen. Es gab in verschiedenen Ländern

Streiks für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen,

Kämpfe gegen die Privatisierung von Krankenhäusern

etc., aber generell keine Massenbewegung für

die Beibehaltung eines öffentlichen Gesundheitssystems

als solches. Der Grund ist darin zu suchen,

dass dies ein Bündnis zwischen den Beschäftigten

im Medizinsektor und der Allgemeinbevölkerung

erfordern würde, das sehr schwer herzustellen

ist. Aber, wie ein Beispiel aus meiner Region

zeigt – es ist möglich.5

Hier sind einige wenige Beispiele, aber ich

denke, diesbezüglich sollten wir in der

Diskussion unsere Erfahrungen austauschen.

6.

Perspektiven

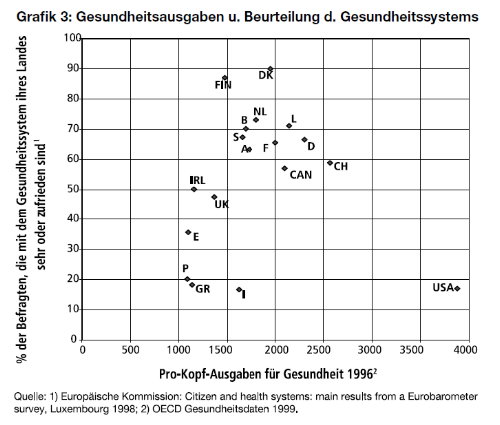

Zum

Schluss müssen wir über einen wesentlichen

Punkt sprechen. In den Diskussionen in den Gewerkschaften

und unter den Aktivisten aus dem Gesundheitsbereich

wird in der Regel das grundsätzliche Problem

ausgeblendet: 90 % der Mittel werden für

Diagnostik und Behandlung existierender oder

drohender Erkrankungen ausgegeben, nur 3–5

% für Prävention und Gesundheitsförderung.

Das

Problem dabei ist, dass es als bewiesen angesehen

werden kann, dass die Effektivität von

Prävention und Gesundheitsförderung

sehr viel höher ist, als die der Behandlung.

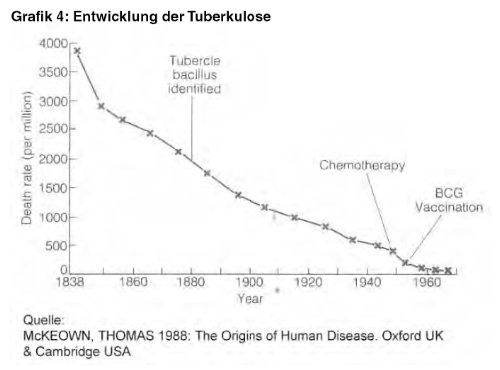

Die generelle Verbesserung des Gesundheitszustandes

der Bevölkerung in den letzten 150 Jahren

hat mit Behandlung nicht viel zu tun. Ich will

es an einem Beispiel zeigen: Einer der größten

Killer des 19. Jahrhunderts, die Tuberkulose,

war längst besiegt, als schließlich

die Chemotherapie und die Impfung erfunden wurden.

(Grafik 4)

Der

Effekt des existierenden Medizinsystems für

die Gesundheit im Sinne der WHO-Definition ist

marginal. Der Grund, warum die Medizinsysteme

ein solch gigantisches Ausmaß angenommen

haben, liegt nicht im Ergebnis, er liegt in

kulturellen Parametern auf der einen Seite und,

in erster Linie, in schlicht ökonomischen,

d. h. kapitalistischen Mechanismen auf der anderen.

Prävention und Gesundheitsförderung

erfordern keine Massenproduktion von Waren aller

Art, es handelt sich im Wesentlichen um (unproduktive)

Dienstleistungen. Es gibt Autoren, die, wie

Ivan Illich, behaupten, dass u. U. die moderne

Medizin mehr Menschen töte als rette …

Wenn

wir also über Perspektiven reden, wofür

wir langfristig kämpfen, dann müssen

wir auch darüber reden, wie wir das System

langfristig vom Kopf auf die Füße

stellen, indem wir Prävention und Gesundheitsförderung

an die erste Stelle setzen und damit Gesundheitsprobleme

vermeiden, bevor sie entstehen. Es ist klar,

dass wir auch in Zukunft ein das System für

Diagnostik und Behandlung brauchen werden, aber

das wird

-

viel kleiner,

- öffentlich,

d. h. von der Bevölkerung selbstverwaltet,

mit angestellten Professionellen, die gewählt

werden,

- non-profit,

- vernünftig

geplant

- und

egalitär und universell sein, d. h.

jedeR ist eingeschlossen und niemand kann

zusätzliche „private“ Angebote

wahrnehmen.

Aber

wir müssen aufpassen: Heutzutage, unter

den geltenden Bedingungen, wird das Argument,

dass vorbeugen besser sei als heilen, oft missbraucht,

um die existierenden Systeme schwächen

und abbauen zu können. Deshalb müssen

wir betonen, dass die genannten Prinzipien nicht

isoliert gesehen oder gar eingeführt werden

können, sondern nur in integrierter Form.

Jeder einzelne Punkt ist nicht ohne die anderen

sinnvoll.

Dazu

bedarf es, wenn wir uns an die genannten grundsätzlichen

Widersprüche erinnern, einer kompletten

Entprivatisierung der gesamten Medizinindustrie,

um eben diese Widersprüche aufzulösen.

Und das hat z. B. auch die Entprivatisierung

der Wissenschaft einzuschließen, inklusive

ein Patentverbot. Ich kann hier nicht ins Detail

gehen, aber diese Punkte sind höchst wichtig.

Das

ist eine Perspektive, die weit in die Zukunft

weist, aber wenn wir unmittelbare Forderungen

entwickeln möchten, dann sollten wir eine

Vorstellung davon haben, wo wir letztendlich

hin wollen.

1

In Deutschland gibt es beispielsweise mehr als

300 öffentliche Versicherungen, hauptsächlich

aus historischen Gründen

2

Das polnische System wurde vor einigen Jahren

geändert, es handelt sich derzeit um ein

Mischsystem aus Beveridge- und Semaschko- System,

aktuell sind weitere Veränderungen

unterwegs.

3

Die öffentliche Struktur des Gesundheitswesens

stellt regelmäßig eine Barriere für

die Expansion der entsprechenden Industrie dar,

weil sie in der Regel beweisen muss, dass neue

Produkte und Methoden einen wirklichen Fortschritt

darstellen, damit diese in den „Katalog“

der von den Versicherungen bezahlten Leistungen

aufgenommen werden.

4 In einigen Ländern ist es nur die medizinische

Industrie, die privatwirtschaftlich verfasst

ist, in

anderen sind es auch die Versorger (Hospitäler

etc.). Das Ausmaß der Durchdringung mit

privatwirtschaftlichen Elementen differiert

von Land zu Land.

5

In meiner Region sollten die drei öffentlichen

Krankenhäuser an eine private Krankenhauskette

verkauft werden. Es gab eine breite Kampagne,

die in eine Volksabstimmung mündete,

wodurch es gelang, die Krankenhäuser in

öffentlicher Hand zu halten. |