|

Antiglobalisierung |

|

ArbeiterInnenbewegung |

|

Bildungspolitik |

|

Frauenbewegung |

|

Geschichte |

|

Imperialismus

& Krieg |

|

International |

|

Kanton

Zürich |

|

Marxismus |

|

Umweltpolitik |

|

Startseite |

|

Über

uns |

|

Agenda |

|

Zeitung |

|

Literatur |

|

Links |

|

Kontakt |

| Schwerpunke

/ Kampagnen |

|

Bilaterale

II |

|

|

|

Der

Kapitalismus in der Krise

Michel

Husson - aus Inprekorr Nr. 444/445 - November/Dezember

2008

Download

als pdf |

| Die

gegenwärtige Krise erschüttert den

neoliberalen Kapitalismus in seinen Grundfesten.

Sie verläuft sprunghaft und niemand kann

vorhersehen, wohin sie führen wird. Der

folgende Beitrag soll nicht dazu dienen, den

Verlauf zu rekonstruieren, zumal dies zum Zeitpunkt

der Veröffentlichung vermutlich schon überholt

wäre . Er soll vielmehr zum Verständnis

der Grundlagen beitragen und die sozialen Folgen

dieser Krise aufzeigen. |

Die

Funktionsweise der Finanzkrise

Die

Finanzkrise mag wegen ihrer Komplexität

auf Anhieb verwirren, aber trotzdem lassen

sich die grundlegenden Mechanismen herausarbeiten.

Ausgangspunkt ist das Vorhandensein riesiger

Mengen „überschüssigen”

Kapitals auf der Suche nach maximaler Rendite.

In regelmäßigen Abständen

erschließt sich dieses Kapital neue

lukrative Märkte und löst eine Anlageeuphorie

aus, die nach dem Prinzip der Self-Fulfilling

Prophecy funktioniert: Indem es sich auf den

vermeintlich profitabelsten Sektor stürzt,

treibt es dort den Preis nach oben und rechtfertigt

somit die Anfangseuphorie. Die Warnungen derer,

die darauf verweisen, dass die Finanzmärkte

nicht in den Himmel wachsen können, werden

abgetan, da ja alles reibungslos verläuft.

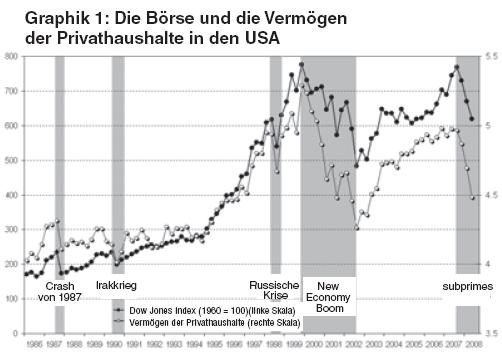

Graphik

1 gibt eine Übersicht über die zeitlichen

Eckdaten: Die Börsencrashs 1987 und 1990

am Vorabend des Ersten Golfkriegs; der Boom

der New Economy ab Mitte der 90er Jahre, der

zu einem wahren Börsenrausch führt;

die Krise in Südostasien und Russland

sowie die Pleite des US-Hedgefonds LTCM bringen

1998 die Blase nur vorübergehend zum

Abschwellen und erst 2000 kommt es zum richtigen

Börsenbeben; zwei Jahre später dann

die erneute Flucht nach vorn und schließlich

die Subprime-Krise im Juli 2007.

Damit

eine Spekulationsblase entstehen kann, reicht

es nicht aus, dass bloß die Geldmengen

verfügbar sind, sondern es dürfen

auch keine Regulationsmechanismen im Wege

stehen. Diese Reglementierung wurde durch

politische Maßnahmen und durch immer

ausgefeiltere Finanzinstrumente und undurchsichtige

Transaktionen ausgehebelt. Beispiel hierfür

ist die Hebelwirkung der Derivate, mit deren

Hilfe die Finanzinstitute über ein Vielfaches

ihres eigenen Kapitals verfügen. Über

Derivate können beispielsweise zukünftige

Kaufs- und Verkaufsrechte erworben werden.

Und ihrer faulen Kredite können sich

die Banken entledigen, indem sie sie zu einer

Art Überraschungspaket bündeln und

als handelbare Wertpapiere verbriefen. Diese

geraten dadurch in Umlauf, werden außerbilanziell

und unterliegen somit nicht mehr der Bankenaufsicht

zur Risikobegrenzung.

Die

Subprime-Krise hat ein relativ überschaubares

Marktsegment betroffen, nämlich die Hypothekendarlehen

an einkommensschwache Haushalte. In Wirklichkeit

waren diese Verträge Schwindel, weil

die Banken davon ausgehen konnten, dass die

Darlehen nicht zurückgezahlt würden.

Aber durch die Verbriefung und den Verkauf

der Ansprüche konnten sie sich ihrer

entledigen. Mit dem Umschwung auf dem Immobiliensektor

kamen die ersten Privatkonkurse: Ein Verkauf

der Häuser, auf denen die faulen Hypothekendarlehen

lasteten, war nicht mehr möglich oder

nur zu einem Preis, der noch unter dem Anfangskredit

lag. Die Immobilienkrise löste eine Kettenreaktion

aus: Eine Bank nach der anderen bemerkte ihre

Verluste und bekam zunehmende Probleme, neue

Finanzquellen zu erschließen, um diese

Verluste zu decken. Um zu verhindern, dass

sich die Banken gegenseitig mit in den Abgrund

reißen, pumpten die Regierungen und

Zentralbanken Geld in das System oder „verstaatlichten”

sie zum Teil.

Von

der Finanzsphäre zur Realwirtschaft

Aus

dem obigen Szenario ergeben sich mehrere Fragen,

besonders nach den Auswirkungen auf die Realwirtschaft.

Wie jede Finanzkrise muss auch die aktuelle

Krise als ein „Ordnungsruf” des

Wertgesetzes verstanden werden.

Jedes

Geldvermögen hat einen bestimmten Wert.

Wenn ich eine Million Aktien besitze, deren

Kurs bei 100 € liegt, beträgt mein

Reichtum 100 Millionen Euro. Wenn sich der

Kurs meiner Aktien verdoppelt, verdoppelt

sich auch mein Reichtum; wenn er um die Hälfte

sinkt, verliere ich 50 Millionen Euro. Diese

Zahlen spiegeln jedoch nur den fiktiven Wert

meines Geldvermögens wider. Die Gewinne

oder Verluste werden erst dann real, wenn

ich versuche meine Aktien zu veräußern,

um mir etwas Konkretes zu leisten, etwa ein

Haus. Die Börsenkapitalisierung, also

der Gesamtwert der Aktien an sich ist fiktiv.

Die Finanzmärkte sind vorwiegend Nebenmärkte,

auf denen man bspw. Vivendi-Aktien verkauft,

um France Télécom-Aktien zu

kaufen. Der Kurs dieser Aktien kann entlang

von Angebot und Nachfrage schwanken, aber

diese Transaktionen sind selbst genau so fiktiv

wie der Kurs, zu dem sie sich vollziehen.

Man könnte den Preis dafür auch

vertausendfachen, als wäre es eine besondere

Art von Geld, die mit dem richtigen nichts

zu tun hat. Genau so könnte man sich

ein Wirtschaftssystem vorstellen, in dem jeder

Mensch Aktienmilliardär wäre, vorausgesetzt

natürlich, er würde sie nicht verkaufen.

Wir hätten es also mit einer Realwirtschaft

zu tun, die ihren üblichen ruhigen Gang

geht, und mit einer Finanzsphäre, die

sich exponentiell aufbläht.

Aber

auf Dauer ist eine solche Divergenz nicht

vorstellbar, weil zwischen der Finanzsphäre

und der Realwirtschaft Umtauschbeziehungen

bestehen. Ein Wirtschaftswachstum von 2-3

% kann keine durchgängige Rendite von

15 % abwerfen, wie die Fondsgesellschaften

behaupten. Solange die Einkünfte aus

Geldvermögen wieder neu angelegt werden,

wachsen die Vermögen, ohne dass eine

materielle Bindung an die Realwirtschaft besteht,

und die Diskrepanz kann theoretisch bis ins

Unendliche wachsen. Aber wenn ein Teil der

Ziehungsrechte aus diesen Vermögenstiteln

in der Realwirtschaft kapitalisiert –

mit anderen Worten: in Waren umgetauscht –

werden soll, gilt zwangsläufig das Wertgesetz

mit den Regeln von Angebot und Nachfrage.

Angenommen, dass diese neu erworbene Kaufkraft

auf keine Entsprechung auf Seiten der Produktionssphäre

trifft und auch die Lohnforderungen nicht

aus der Welt schaffen kann, dann erfolgt die

Regulation über die Preise, was dazu

führt, dass die Einkommen, einschließlich

der Kapitaleinkünfte, entwertet werden.

Dies erklärt übrigens die starke

Anfälligkeit der Rentiers für eine

Inflation, da dadurch die tatsächlichen

Gewinne aus ihren Vermögen beeinflusst

werden. Wenn es zu einer solchen Entwertung

kommt, schlägt sich dies auf die Vermögenswerte

durch und die Kurse der Wertpapiere müssen

fallen, um sich den realen Gewinnen, die sie

erwirtschaften, wieder anzugleichen.

Die

Wertpapiere stellen einen Rechtsanspruch auf

den produzierten Mehrwert dar. Solange dieses

Recht nicht ausgeübt wird, bleibt alles

fiktiv. Sobald man es aber realisieren will,

stellt man fest, dass es dem Wertgesetz unterworfen

ist, das schlicht und einfach bedeutet, dass

nicht mehr verteilt werden kann, als erwirtschaftet

worden ist. Aus objektiver Sicht müssten

die Börsenkurse die vorweggenommenen

Gewinne der Unternehmen darstellen, von denen

aus Kapitaleinkünfte ausgeschüttet

werden können. Inzwischen haben sie aber

völlig abgehoben und stehen nur noch

in marginaler Beziehung zu den Kapitalrenditen,

die auf der Ausbeutung der menschlichen Arbeit

gründen. Nie zuvor in der Geschichte

des Kapitalismus hatte dieses Phänomen

solche Ausmaße erreicht, und nie war

es möglich, dass dies ewig andauert.

Die

ökonomische Basis der Finanzmärkte

Die

Finanzblasen beruhen nicht nur auf den Illusionen

raffgieriger Spekulanten sondern werden durch

die permanente Erzeugung überschüssigen

Kapitals genährt. Hauptquelle ist das

tendenzielle Wachstum nicht akkumulierter

(reinvestierter) Gewinne, das auf zwei Entwicklungen

basiert: einerseits dem generellen Absinken

der Löhne und andererseits der stagnierenden

oder gar rückläufigen Akkumulationsrate

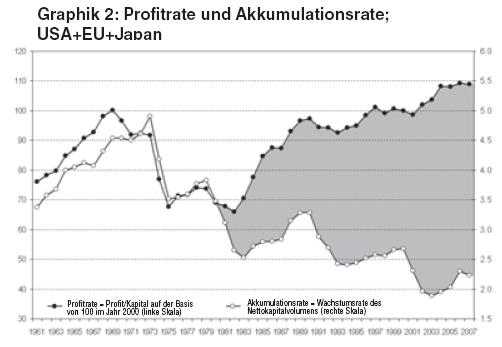

trotz Wiederherstellung der Profitrate. Graphik

2 zeigt, dass Profitrate und Akkumulationsrate

(Nettoinvestition) bis Anfang der 80er Jahre

parallel und anschließend erheblich

auseinander liefen. Das grau schraffierte

Feld weist die Zunahme des nicht akkumulierten

Anteils am Mehrwert aus.

Diese

nie da gewesene Konstellation wirft a priori

die Frage auf, wer die Produkte kaufen wird,

wenn der Anteil der Löhne sinkt und die

Investitionen stagnieren. Mit anderen Worten:

Welches Reproduktionsschema wäre vereinbar

mit diesem neuen Modell? Darauf gibt es nur

eine Antwort: Der Konsum aus nicht Lohn-bezogenen

Einkünften muss den stagnierenden Konsum

der Lohnempfänger kompensieren. Und genau

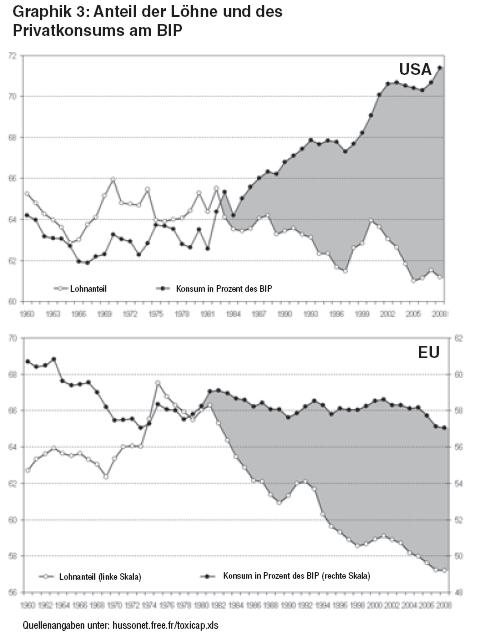

dies passiert, wie Graphik 3 zeigt.

Hierauf

werden die Entwicklungen veranschaulicht:

In den USA bleibt der Anteil der Löhne

am BIP relativ konstant, aber der Konsum der

Haushalte nimmt viel schneller zu als das

BIP; in Europa bleibt das Verhältnis

von Konsum zum BIP ungefähr gleich, obwohl

der Anteil der Löhne zurückgeht.

In beiden Fällen nimmt die Schere zwischen

dem Anteil der Löhne und dem des Konsums

zu (graues Feld) und kompensiert das Auseinanderklaffen

von Profit und Akkumulation. Diese Kompensation

wird durch die Geldwirtschaft auf dreierlei

Wegen ermöglicht. Der erste ist der Konsum

der Rentiers: Ein Teil des nicht akkumulierten

Mehrwerts wird an die Bezieher von Kapitaleinkünften

verteilt, die ihn dann ausgeben. Dies ist

ein wichtiger Punkt, denn die Reproduktion

ist nur möglich, wenn der Konsum der

Rentiers den der Lohnabhängigen auffängt,

um den Absatz zu gewährleisten. Daraus

ergibt sich zwangsläufig ein Anwachsen

der Ungleichheit.

Der

zweite von der Finanzsphäre ausgehende

Effekt besteht in einer Verwischung der Grenzen

zwischen Löhnen und Kapitalrenditen:

Ein wachsender Einkommensbestandteil der Lohnabhängigen

erfolgt in Form von Entgelten, die sich eher

als Verteilung von Mehrwert denn als tatsächlicher

Lohn darstellen. Als letztes – und dies

trifft vorwiegend auf die USA zu – ermöglicht

die Geldwirtschaft eine galoppierende Verschuldung

der Haushalte, deren Konsum wächst, ohne

dass die Löhne steigen, aber die Sparquote

sinkt.

Der

Finanzsektor ist also kein Parasit an einem

gesunden Körper. Er lebt vom nicht reinvestierten

Profit, erlangt aber mit der Zeit ein Maß

an Unabhängigkeit, das den Mechanismus

weiter anheizt. Das überschüssige

Kapital zirkuliert auf der Suche nach höchstmöglicher

Rendite (die berühmten 15 %) und erzielt

sie auch – wenigstens vorübergehend

– in bestimmten Sektoren. Die Banken

streichen einen wachsenden Anteil der Gewinne

ein. Diese Konkurrenz um die Höchstrendite

hebt die Rentabilitätsnorm weiter an

und schmälert dadurch die als rentabel

erachteten Investitionsmöglichkeiten,

wodurch wiederum neues Kapital freigesetzt

wird, das sich seinerseits auf die Suche nach

Höchstrenditen in der Finanzsphäre

begibt. Dieser Teufelskreis beruht letztlich

auf einer Verschlechterung der Einkommensverteilung

der ArbeiterInnen und ihrer sozialen Absicherung.

Das

Überspringen auf die Realwirtschaft

1987

hatte der Börsencrash die meisten Wirtschaftswissenschaftler

zu der Prognose einer drastischen Weltwirtschaftskrise

verleitet. Das Gegenteil ist eingetroffen:

Ab 1988 erlebten die Metropolen einen dynamischen

Aufschwung. Die Börsenkrise hatte somit

die Realwirtschaft nicht erreicht, sondern

im Gegenteil für eine Bereinigung und

Anpassung gesorgt. Normalerweise besteht die

klassische Funktion einer Krise darin, die

Geschäftsfelder zu prüfen und die

lahmen Enten auszusortieren. Einige Jahre

später erlitt Japan, das damals als Anwärter

auf die Beherrschung der Weltmärkte gehandelt

wurde, eine Krise auf dem Immobilien- und

Hypothekensektor. Die Folge war eine zehn

Jahre lange Wirtschaftsstagnation, von der

sich das Land kaum erholt hat.

Der

Finanzsektor ist also mehr oder weniger und

je nach Ort und Zeit unabhängig, und

es stellt sich heute die Frage, ob die Finanzkrise

auf die Realwirtschaft überspringen wird.

Eine Theorie besagt, dass die gegenwärtige

Konjunkturabschwächung nicht in erster

Linie Folge der Finanzkrise, sondern durch

andere Faktoren bedingt sei: Anstieg der Erdöl-

und Rohstoffpreise, falsche haushalts- und

finanzpolitische Maßnahmen in Europa,

Konkurrenz der Schwellenländer etc. Die

Finanzkrise als solche treffe v. a. die USA

und habe relativ wenig Auswirkung auf die

Weltkonjunktur. Die Nachfrage aus den Schwellenländern

ersetze die USA, so lautet die so genannte

Entkopplungstheorie. Die Intervention der

Staaten und Zentralbanken verhindere eine

Kettenreaktion wie in der Großen Depression

1929 und strecke die Verluste der Banken zeitlich.

Kurzum: Die Finanz- und die Wirtschaftssphären

seien einigermaßen getrennt voneinander.

Diese

Analyse beruht auf unbestreitbaren Tatsachen,

zieht aber daraus nicht die Konsequenzen,

die ihrer optimistischen Grundhaltung zuwider

laufen. Es ist richtig, dass die Krise verschiedene

Dimensionen vereint, was besonders auf die

steigenden Erdöl- und Rohstoffpreise

zutrifft. Aber diese verschiedenen Aspekte

wirken zusammen und lassen sich letztlich

auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt zurückführen,

nämlich die heutige Beschaffenheit der

Weltwirtschaft. Es dient nicht dem Verständnis

der gegenwärtigen Krise, wenn man meint,

sie in getrennte Bereiche unterteilen zu können.

Dieses zeitliche Zusammenfallen verstärkt

im Gegenteil das Übergreifen der Finanzkrise

auf die Realwirtschaft. Es lassen sich im

Wesentlichen sechs Verbindungskanäle

aufzeigen, die von Land zu Land unterschiedlich

schwer wiegen können:

-

Die Kreditklemme spielt eine wichtige Rolle

bei der Ausbreitung der Finanzkrise, da

die unter ihren Verlusten leidenden Banken

sich nicht refinanzieren können. Diese

Einschränkungen betreffen aber auch

das Konsumverhalten und die Investitionsneigung

der Unternehmen. Besonders ausgeprägt

wird dieser Effekt in den USA und Großbritannien

sein, wo der Konsum der Privathaushalte

auf Verschuldung beruht.

-

Die Börsenbaisse entwertet das Finanz-

und Immobilienvermögen der Haushalte

(s. Graphik 1) und bremst ihren Konsum.

Dies ist der so genannte Vermögenseffekt.

-

Die allgemeine Verunsicherung – der

„Vertrauensverlust” –

lastet auf Konsum- und Investitionsklima.

-

Die Immobilienkrise trägt als solche

zum allgemeinen Abflauen der Wirtschaftskonjunktur

bei.

-

Die erheblichen Summen, die für die

verschiedenen Rettungspakete ausgegeben

werden, haben einen Rückgang der öffentlichen

Ausgaben oder eine Steuererhöhung zur

Folge.

-

Die Konjunkturabschwächung erreicht

über Handel und Investitionen die gesamte

Weltwirtschaft.

All

diese Mechanismen sind gegenwärtig wirksam,

zusammen mit anderen Aspekten der Krise (Erdöl

etc.), und führen zu einer Ausweitung

über die Finanzsphäre hinaus. Insofern

gibt es keine hermetische Abschottung zwischen

Finanzwirtschaft und Realökonomie, da

schließlich der Finanzsektor ein Kernpunkt

des neoliberalen Kapitalismus ist.

Wohin

führt die Krise?

Es

wäre voreilig und überheblich, heute

sagen zu wollen, wohin uns die Krise führt,

aber eine Rückkehr zur Normalität

ist aufgrund der Tragweite unwahrscheinlich.

Eines steht auf alle Fälle fest, nämlich

dass die Grundlagen des US-amerikanischen

Modells durch die Finanzkrise infrage gestellt

werden. Denn dieses beruht auf einem doppelten

Defizit: dem Außenhandelsdefizit und

der negativen Sparquote. In beiden Fällen

spielt das Finanzwesen eine ausschlaggebende

Rolle für das Zustandekommen dieser negativen

Bilanz: Auf dem Binnenmarkt hat sie die wachsende

Verschuldung besonders im Hypothekenbereich

erst ermöglicht, und nach außen

läge es eigentlich an ihr, für eine

ausgewogene Zahlungsbilanz zu sorgen. Sobald

aber der Finanzmarkt einbricht, verschwinden

die Voraussetzungen für diese Wachstumsmodell:

Die Verschuldung der Haushalte ist fortan

blockiert und der Kapitalzufluss von außen

nicht mehr gewährleistet. Dadurch führt

uns die Finanzkrise zu einer dauerhaften Konjunkturschwäche

in den USA, die sich auf den Rest der Welt

übertragen wird.

Ein

Ausweg aus dieser Situation wird nicht einfach

sein. Eine wirkliche Alternative wäre

die Rückkehr zu einer Art „Fordismus”

mit einem Anstieg der Löhne entlang des

Produktivitätswachstums, einer weniger

ungleichen Einkommensverteilung und der Wiederherstellung

einer ausgewogenen Außenhandelsbilanz.

Ein solches Modell ist theoretisch denkbar,

setzt aber in der Praxis eine drastische Umkehr

der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse

voraus, was momentan illusionär scheint.

Der absehbare Wahlsieg von Obama wird kaum

dazu führen, dass ein Wirtschaftsprogramm

wie weiland unter Roosevelt erfolgen wird.

Dafür fehlen ihm der politische Wille

und auch die Mittel, da das Rettungspaket

für die Banken den Haushalt langfristig

belasten wird.

Die

weitere Entwicklung der US-Wirtschaft wird

weltweite Auswirkungen haben. Eine wesentliche

Stellschraube ist dabei der Dollarkurs, der

weiter fallen dürfte, weil die USA dadurch

ihren Export anschieben und ihr Handelsdefizit

abbauen können. Außerdem würde

sich die Staatsverschuldung dadurch faktisch

verringern. Zugleich dürfte damit die

Rezession auf ganz Europa übergreifen,

da dies eine empfindliche Aufwertung des Euro

zur Folge haben wird. Eine Abwertung des Dollars

oder auch der Verbleib auf gegenwärtigem

Niveau wirft auch die Frage auf, ob der Kapitalzufluss

in die USA weiterhin bestehen bleibt. Irgendwann

werden die Schwellenländer und die Ölexportnationen

abgeschreckt werden, weil die Renditen nicht

ausreichen und die Risiken zu hoch erscheinen.

Andererseits haben sie wenig Interesse an

einem schwachen Dollar, weil dadurch die von

ihnen in den USA getätigten Anlagen entwertet

werden.

Auch

ein weiterer Faktor muss in Rechnung gestellt

werden: Wenn die US-Wirtschaft dauerhaft schwächelt,

geht den Schwellenländer ein wichtiger

Absatzmarkt verloren und sie werden gezwungen

sein, die Nachfrage auf dem Binnenmarkt anzukurbeln.

Auch wenn es nicht einfach ist, diese Faktoren,

die sich unterschiedlich schnell entwickeln,

zu gewichten, sind zwei Prognosen dennoch

möglich:

-

Die Zeit um die Krise zu überwinden

wird abhängig sein vom Umfang der Geldmengen,

die für die Rettung des Finanzsektors

aufgewendet werden. Am wahrscheinlichsten

ist ein Szenario wie damals in Japan, wonach

es mehrere Jahre dauern wird, um die Summen

aufzubringen, die jetzt verschlungen werden,

die weit jenseits der Dimensionen der früheren

Finanzkrisen liegen. Wenn keine alternativen

Maßnahmen erzwungen werden, wird sich

der Kapitalismus – wenigstens in den

Metropolen – auf ein geringeres Wachstum

und soziale Einschnitte einstellen müssen.

Die wirtschaftliche Rezession ist bereits

angekommen und die maßgeblichen Sektoren,

wie die Automobilindustrie, stecken schon

mitten in der Krise.

-

Die Bewältigung der Krise wird einhergehen

mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen

den Hauptakteuren der Wirtschaft, die die

Auswirkungen möglichst auf die anderen

abwälzen wollen. Sozialpolitisch bedeutet

dies, dass das Kapital verschärften

Druck auf Löhne und Sozialausgaben

ausüben wird. Auf internationaler Ebene

wird sich der Handels- und Wirtschaftskrieg

zwischen den Metropolen weiter zuspitzen

und tendenziell zu einer Aufspaltung der

Weltwirtschaft führen, zumal „die

USA ihre Position als Supermacht auf dem

Weltfinanzmarkt verlieren werden”,

wie es der deutsche Finanzminister ausdrückt.

Die

europäischen Dogmen auf dem Prüfstand

Die

Konkurrenz lebt auch unter der Krise fort.

Die Missklänge in den Erklärungen

und Entscheidungen auf Regierungsebene spiegeln

dieses Dilemma zum Teil wider: Einerseits

herrscht Einverständnis, dass die Krise

nach globalen Lösungen verlangt, andererseits

versucht jeder, seinen Vorteil zu wahren und

möglichst sauber raus zu kommen. Dies

trifft natürlich für das Einzelkapital

zu, wie die Diskussion über die Modalitäten

des Paulson-Plans gezeigt hat, nämlich

ob alle Finanzinstitute gerettet werden sollen

oder nur die „lahmen Enten”. Umso

mehr gilt dies für das politische Einvernehmen

weltweit, wo allerorten das Wiederaufleben

der Nationalinteressen zu spüren ist.

Das

über den gesamten Weltmarkt verstreute

Kapital drängt zurück in den heimischen

Hafen und unter das Schutzschild des Nationalstaats.

Trotzdem lässt sich nicht von einer „Renaissance

des Nationalstaates” reden, da dieser

letztlich immer der Garant für die Interessen

der Bourgeoisie ist. Hier zeigen sich auch

wieder einmal die Grenzen der Theorie des

Empire: Die Globalisierung hat weder zur Aufhebung

der kapitalistischen Konkurrenz und der Rivalität

unter den Kapitalisten noch zur Bildung einer

kapitalistischen Weltregierung geführt.

In Europa lassen sich die Abstimmungsprobleme

dadurch erklären, dass die Länder

unterschiedlich stark von der Krise betroffen

sind. Darin zeigt sich auch, dass es kein

gesamteuropäisches Kapital im eigentlichen

Sinne gibt. Solange es darum ging, Liquidität

in das System zu pumpen, konnte die EZB intervenieren,

wenn auch immer nur von Fall zu Fall. Sobald

aber die Ausgaben von den Einzelhaushalten

der Staaten getroffen werden mussten, zeigte

sich, dass die EU aufgrund ihrer Verfassung

nicht die Mittel hat, eine solche Krise zu

meistern. Es gibt tiefe Diskrepanzen zwischen

Frankreich, das einen Rettungsplan auf europäischer

Ebene favorisiert, und Deutschland oder Irland,

die jeder für sich sprechen. Diese Differenzen

werden zweifellos vorübergehend überbrückt

werden, wenn sich die Krise weiter ausdehnt.

Dennoch wird es so sein, dass die Krise die

eigentlichen Grundlagen für die Schaffung

eines neoliberalen Europa dauerhaft infrage

gestellt haben wird. Außerdem wird sie

die strukturelle Schwäche der europäischen

Wirtschaft hervortreten lassen: „Pessimismus

macht sich breit” – selbst auf

mittlere Sicht.

Die

Auswirkungen auf die Arbeiterklasse

Im

Moment ist die allgemeine Reaktion so, als

ob die Krise eine Art Naturkatastrophe wäre,

die alle in gleicher Weise betrifft. Der französische

Premierminister Fillon appellierte natürlich

auch sofort an die nationale Einheit. In dieser

allgemeinen Panikstimmung soll sich jeder

wie ein Spekulant vorkommen. Die Bankenzusammenbrüche

werden so dargestellt, als bedrohten sie in

gleicher Weise die KleinanlegerInnen. Zwar

steckt dahinter kein Komplott, aber es trägt

doch dazu bei, die sozialen Weiterungen mit

der Kernfrage: „Wer soll den Schaden

bezahlen?” zu verschleiern.

In

den Augen der Besitzenden sind zuvorderst

die ArbeiterInnen von jetzt an gefordert –

nicht so sehr als SparerInnen, sondern als

Lohnabhängige oder RentnerInnen. Die

Krise hat schon Millionen Haushalte in den

USA ruiniert, aber die schwerwiegendsten Konsequenzen

stehen noch aus, v. a. für die RentnerInnen

jener Länder, in denen Pensionsfonds

am weitesten verbreitet sind: USA und Großbritannien.

In diesen beiden Ländern stand das Rentensystem

bereits kurz vor dem Bankrott, und die Rentenbezüge

werden durch den Börsencrash massiv sinken.

Dies macht deutlich, dass es definitiv schwachsinnig

ist, mit seiner Rente an der Börse zu

spekulieren. Eigentlich sollten die Rettungspakete

diesen Aspekt berücksichtigen, was der

Paulson-Plan aber natürlich nicht tut.

Die

Lohnabhängigen sind doppelt unter Beschuss:

zum einen direkt, weil die Unternehmer ihre

finanziellen Verluste durch noch striktere

Lohnstopps ausgleichen wollen, wobei ihnen

die drohende Inflation oder der Erdölpreis

als Argument gereichen und sie die allgemeine

Verunsicherung ausnutzen. Zum anderen gibt

es die indirekten Auswirkungen der Finanzkrise

auf die Realwirtschaft, die in erheblichem

Umfang Pleiten und Entlassungen nach sich

ziehen werden. Die Vernichtung von Arbeitsplätzen

hat in den USA oder Frankreich bereits begonnen.

Außerdem werden die ArbeiterInnen als

erste von den Kürzungen der Sozialausgaben

betroffen sein, mit denen die Rettungspakete

gegenfinanziert werden sollen.

Abschaffung

der Finanzindustrie und soziale Sicherung

Die

Krise bestätigt in eklatanter Weise die

Kritik am Finanzkapitalismus aus Sicht der

AntikapitalistInnen und/oder der GlobalisierungsgegnerInnen.

Alle Wirtschaftsanalytiker, die die Segnungen

der Finanzwirtschaft gepriesen haben, rufen

inzwischen laut nach Regulierungsmaßnahmen.

In Frankreich kann Sarkozy gar nicht harte

Worte genug finden, um die Exzesse des Kapitalismus

anzuprangern, während er sich zuvor noch

den Ausbau der Hypothekenkredite auf die Fahnen

geschrieben hatte. Die ideologische Landschaft

ändert sich rasant und die Konfusion

unter den neoliberalen Aposteln muss genutzt

werden.

Trotzdem

bedeutet dies nicht automatisch, dass durch

die Krise alternative Lösungen begünstigt

würden. Die neoliberalen Konvertiten

salbadern nur und legen immer wieder neue

Rettungsvorschläge auf Basis des bestehenden

Systems auf: mehr Transparenz, bessere Bankenaufsicht,

Trennung von Geschäfts- und Investmentbanking,

Ausweitung der Bilanzpflicht auf die verbrieften

Schuldtitel, Begrenzung der Managergehälter,

Rating, Reform des Aufsichtswesens etc.

Es

geht darum, „den Kapitalismus vor den

Kapitalisten zu retten” [2], wie ein

Analytiker meinte. Die o. g. Vorschläge

graben der sozialliberalen Linken das Wasser

ab, da es ihrem Programm entnommen zu sein

scheint. Eigentlich ist es das absolute Minimum

und lenkt im Grunde von den wahren Erfordernissen

ab. Sicherlich sind einige der Forderungen

unterstützenswert, wie etwa das Verbot

von Steuerparadiesen, aber es wäre naiv,

ausgerechnet den Finanzaufsichtsbehörden

oder den Regierungen die Umsetzung zu überlassen.

Vielmehr müssen diese Maßnahmen

in einen umfassenderen Forderungskatalog eingebunden

werden, der an die Wurzeln des Finanzkapitalismus

reicht und die sozialen Probleme in den Vordergrund

rückt. Denn letztendlich – um es

noch einmal zu sagen – beruht der Finanzkapitalismus

auf der bewussten Vernachlässigung der

sozialen Bedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit.

Insofern kann man die Finanzblase nicht ein

für alle Mal zum Platzen bringen, ohne

den Hahn abzudrehen, aus dem sie sich speist.

Diese

Orientierung mag von Land zu Land variieren.

Für Europa wären zwei Kernpunkte

relevant. Zunächst die Verstaatlichung

der Banken. Auf den Einwand hin, dass genau

dies doch im Moment geschieht, ließe

sich antworten, dass damit ja bewiesen wäre,

dass es möglich ist. Aber was im Moment

passiert, läuft auf eine Sozialisierung

der Verluste hinaus und dient nur der Rettung

des privaten Bankenwesens. Eine wirkliche

Verstaatlichung oder besser Vergesellschaftung

muss entschädigungslos erfolgen und auf

das gesamte Finanzwesen abzielen, da es als

ganzes auch für die Krise verantwortlich

ist, egal ob selbst betroffen oder nicht.

Andernfalls liefe dies nur auf eine staatliche

Unterstützung zur Umstrukturierung des

Bankensektors hinaus.

Der

zweite Punkt wäre die soziale Sicherung,

damit die staatlichen Beihilfen nicht wieder

auf eine steuerliche Bevorzugung der Reichen

hinauslaufen. Vielmehr müssen die Lohnabhängigen

vor den Folgen der Krise geschützt werden,

da ihnen dafür in keinem Fall auch nur

der Funken von Verantwortung angelastet werden

kann. Gleichzeitig müssen Maßnahmen

propagiert werden, die auf eine andere Verteilung

der Einkünfte hinauslaufen und argumentativ

dem Bestreben nach sozialer Gerechtigkeit

entsprechen. Es muss verhindert werden, dass

die Unternehmen weiterhin riesige Dividenden

an ihre Aktionäre ausschütten und

zugleich Leute entlassen oder Stellen abbauen

und die Löhne blockieren. Zur Verdeutlichung

sei als Beispiel Frankreich genannt, wo die

Nettodividenden 12,4 % der gesamten Lohnsumme

entsprechen (2007), während 1982 das

Verhältnis noch bei 4,4 % lag.

Die

Krise bietet somit die Gelegenheit, dieses

Missverhältnis wieder zu beseitigen.

Statt die Löhne einzufrieren, müssen

jetzt die Dividenden eingefroren und in einen

Ausgleichsfonds gesteckt werden, der unter

der Kontrolle der Beschäftigten steht

und der anderweitigen Verwendung dient. Beispielsweise

könnten diese Summen darauf verwandt

werden, den Entlassenen ihr bisheriges Einkommen

zu sichern (das Verbot von Dividenden würde

also das Verbot von Entlassungen finanzieren)

und die Sozialversicherung, den Sozialhaushalt

und die öffentlichen Ausgaben zu finanzieren.

Über die Aufteilung muss demokratisch

entschieden werden. Eine weitere Maßnahme

wäre die Sicherung der Kaufkraft der

Lohnabhängigen, indem den Unternehmen,

die sich verweigern, die öffentlichen

Beihilfen entsprechend gekürzt werden.

Nur mit solchen Maßnahmen ließe

sich erreichen, dass diejenigen bezahlen,

die die Krise zu verantworten haben, und zugleich

wäre eine Basis für eine bessere

Verteilung der Reichtümer geschaffen.

Die Summen, um die es dabei geht, liegen bei

90 Milliarden Euro – entsprechend 5

% des französischen BIP, was exakt dem

Verhältnis der 700 Milliarden Dollar

des Paulson-Pakets zum US-amerikanischen BIP

entspricht.

[1]

Detaillierte Berichte sind zu finden bei Les

Échos „La crise financière

mondiale au jour le jour”, http:/tinyurl.com/toxico2

oder Jacques Sapir „Sept jours qui ébranlèrent

le monde” http://tinyurl.com/toxico1

[2]

Luigi Zingales „Why Paulson is Wrong”,

September 2008; http://gesd.free.fr/zingales.pdf

Michel

Husson ist Wirtschaftswissenschaftler am Institut

de recherches économiques et sociales

(Paris) und beschäftigt sich hauptsächlich

mit der herrschenden Beschäftigungspolitik.

Er ist Mitglied der Stiftung Copernic und

des Wissenschaftlichen Beirats von Attac.

Seine Bücher sind zum Teil auch auf Deutsch

erschienen. Näheres zu seinen Publikationen

unter http://hussonet.fr

Übersetzung:

MiWe

|

|

|